Jacques-Alain Miller

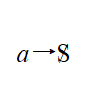

El fantasma, cuya fórmula es muy reveladora, es lo que permite creer que el deseo tiene relación con el sexo -con el Otro sexo o con el mismo sexo, pero aún cuando se trate del mismo sexo se juega con respecto al Otro. Y en el análisis la lógica del fantasma tal como es articulada por Lacan está hecha para conducir desde esta fórmula inicial

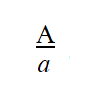

hasta una fórmula totalmente opuesta, que escribo así:

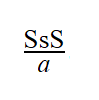

En el análisis la lógica del fantasma lleva a la revelación de la pulsión, a la revelación de que el deseo está condicionado, causado por el goce o por lo que al sujeto le queda de él. Si el fantasma parece relacionar el sujeto con el Otro, la pulsión prescinde de eso. Tal es el fundamento de la revelación esencial que está en juego. Podría expresarlo así: donde parecía haber Otro (A), hay de hecho a:

Donde parecía haber campo del Otro, está el resto de goce; donde había inconsistencia del Otro, al explorarla en todos los sentidos se revela una consistencia extranjera respecto a ese campo; es la consistencia de un objeto, que reduce ese Otro a la ilusión.

En el análisis, esta ilusión es la de lo que Lacan llamó sujeto supuesto saber, y su caída es señalada, no digamos que por la separación con respecto al analista, sino más bien por el fin de las ganas de analizarse, de buscarse en el Otro, de tal suerte que esta revelación en el análisis es la de la caída del sujeto supuesto saber, que en su lugar revela lo que le daba su apariencia de ser, o sea lo que de goce puede retornar al sujeto:

Por eso el fin del análisis, si se lo estructura así, conlleva siempre algún rasgo de cinismo, en el sentido en que el cinismo es esa posición subjetiva que se instaura al saber que el Otro no existe. Es lo que los cínicos ilustraron en la época en que eso era una manera de ser, un estilo de vida filosófico, muy alejado de la práctica universitaria que por entonces aún era impensable. Vivir como si el Otro no existiera, con la recuperación —que se tornó legendaria gracias a diversas anécdotas— del goce del propio cuerpo. Diógenes, el cínico paradigmático, indicaba todo su desprecio por el Otro (por el Otro sexo, por la relación sexual) al entregarse en público, según dicen, a la masturbación —acto de desafío para con el Otro. Esto equivalía a decir que nada se comparaba con el goce del cuerpo propio, y que el otro podría irse a lavar la ropa —de la que Diógenes casi carecía.

Curiosamente, en los avatares históricos del cinismo podemos situar el dandismo, del que hablé hace dos días en lo que habría podido pasar por la conclusión provisoria de este año. Quizás haya cierta paradoja en el hecho de reunir aquí al cínico y al dandy, dado que el dandy quedó en el imaginario precisamente por el cuidado que daba a su atuendo. Un empleo más o menos libre del término identifica al dandy con ese cuidado extremo de su vestimenta.

Por ese rasgo George Brummell quedó en el recuerdo como el árbitro de toda elegancia. Hacía pesar la dictadura de su gusto sobre la aristocracia más noble del mundo, a tal punto que tradicionalmente se lo ha comparado, para su provecho, con el emperador Napoleón, después que Lord Byron dijera que habría preferido ser Brummell antes que Napoleón. Esta proposición circuló a lo largo del siglo XIX. Alexandre Kojève, en una suerte de farsa seria —las producía en abundancia—, hizo de George Brummell uno de los padres del mundo moderno, entre Hegel y el marqués de Sade, y lo alabó por haber comprendido que después de Napoleón el heroísmo debía vestirse de civil, que lo militar estaba acabado pues de ahí en más ese camino no llevaba al heroísmo. (Tras un corto tiempo necesario para notarlo, puede decirse que esto salta hoy a la vista como una verdad común. En vez de militares, tenemos técnicos. De vez en cuando y para divertir al público, en los rincones que no importan gran cosa al espíritu universal, se destaca tal o cual rasgo de heroísmo de dicha casta.)

A partir de Byron, el dandy perduró como una figura fascinante para los hombres de letras. Por citar solamente a nuestros autores franceses, es impactante ver el lugar que esta figura ocupa tanto para Stendhal como para Balzac o Baudelaire, y puede decirse que ella triunfa a fines del siglo XIX y comienzos del XX en ese extraordinario culto al hombre distinguido, al exquisito, del que participan tanto Maurice Barrès como Marcel Proust.

¿De dónde proviene esta descomunal fascinación por el dandy? Ni los bellos que lo precedieron, ni los leones que lo sucedieron,¹ han conservado el mismo brillo. El dandy es la imagen del hombre impasible. (Observemos que el término sólo se emplea en masculino.) Es el hombre impasible y, en el fondo, el hombre perfecto, el que presenta un aspecto de sí mismo en que en nada se presta a la crítica. Por el contrario, él es quien , a veces por el solo hecho de aparecer, pone al otro en ridículo. Las únicas palabras de George Brummell que han quedado dan muestras, sin embargo, de un descomedimiento que mucho dista de la cortesía al estilo francés. Ese dandy es el colmo de la educación mundana y al mismo tiempo es tan perfecto que demuestra por cierto tener malísimos modales. Toda la educación del animal viril a la cual se entregó la cultura occidental, a partir del amor cortés, bajo la férula de las damas —y que dejó todas sus marcas en la cultura francesa clásica, inspirada en la italiana por El cortesano, el libro de Baldassare Castiglione— parece desmentida en este caso por una grosería de expresiones, especialmente en lo tocante a las damas (y damas pertenecientes a la nobleza), que contrasta con el cuidado extremo otorgado a su propia apariencia. ¿Por qué el dandy fascinó a la imaginación literaria en tal medida? Sin duda testimonia una absoluta satisfacción de sí mismo. En este aspecto es una figura de la fatuidad. (Notemos además que el término francés fat [fatuo], según señalé hace tiempo, solo se dice en masculino, así como dupe [incauto] solo se dice en femenino.) El dandy muestra que no necesita a nadie, y en particular no necesita del Otro para ser lo que es. Se esmera especialmente en no demostrar jamás sorpresa alguna. Él es quien sorprende, quien llama la atención. Y cuando obtiene del Otro —de la concurrencia, del gran baile al que asiste— la conmoción de un ¡Ah, este Brummell es inimitable!, cuando obtiene este efecto, se eclipsa. Recordé que, en la cima de la gloria dentro de la aristocracia inglesa, ya ni se dignaba a aparecer en el baile más que en la puerta, lanzando una mirada alrededor y dejando escapar una palabra peyorativa sobre tal o cual, incluso sobre el conjunto, para luego partir.

Así, aun bajo los oropeles que le daban su encanto y su celebridad —en especial su corbata de muselina, a la que anudaba con un arte que hace palidecer nuestros ejercicios estereotipados, por lo cual esta mañana en verdad no me sentí con ganas de anudar a toda prisa una de esas corbatas que se compran, cuando la suya era única en su material y en su anudamiento—, a pesar, entonces, de sus oropeles, el dandy, a no dudarlo, fascinó porque representaba en nuestro mundo una reedición del cinismo antiguo.

Barbey d’ Aurevilly, que consagró a Brummell un ensayo —Del dandismo y de George Brummell—, señala además en una nota la relación entre la calma del dandy y la del hombre antiguo. La calma del hombre antiguo depende de la armonía en la que él se inscribe, mientras que la del dandy no deja de estar vinculada con cierto comedimiento, y hay que representársela, como el autor nos propone, según cierto cuadro de Girodet— que hasta ahora no pude hallar— en el que creo se ve a Pirro de brazos cruzados mientras afronta impasible los reproches de Hermione. Este ejemplo es de gran valor pues aquello por lo cual el dandy no se deja sorprender es ante todo la feminidad. Puede decirse que él encarna como tal un gran coraje moral ante la castración.

Por lo demás, es sorprendente que aunque Brummell haya reinado durante veinte años sobre la aristocracia inglesa no se le conociera una sola amante. Sin embargo, las anécdotas dan a entender que tenía esa orientación —algo que no parece en absoluto evidente ni seguro—, y no obstante el Otro sexo no es lo que lo ocupaba a fin de cuentas. En este aspecto, eso le otorga cierto parentesco adicional con nuestro Diógenes.

Jacques-Alain Miller: Donc, Paidós, Buenos Aires, página 462.

¹Les beaux (los bellos) y les lions (los leones) designa tipos de hombres elegantes característicos de la Francia de principios y de fines del siglo XIX respectivamente.