Mercedes Ávila

Sebastián A. Digirónimo

El psicoanálisis es una práctica que necesita dos elementos indispensables para funcionar: un encuentro entre alguien dispuesto a hablar, atreviéndose a evitar la censura sobre la palabra dicha, y otro, en el lugar del psicoanalista, dispuesto a escuchar, absteniéndose activamente de su propia subjetividad inconsciente y de su goce.

Estos dos lugares son absolutamente necesarios e imposibles de sustituir. Parecen sencillos, pero no lo son. Boca y oído son necesarios, pero no garantizan que hubiera psicoanálisis. El psicoanálisis surge de la posición atrevida del analizante y del psicoanalista. Atrevida y firme.

Ahora bien, estos dos elementos básicos han encontrado la forma, por medio de la tecnología, de alcanzar distancias que parecían imposibles. Teléfonos, computadoras, cámaras de video, llamadas y videollamadas son herramientas que expanden la capacidad de alcance de ojos, bocas y oídos. Y con seguridad el futuro deparará cosas aún más novedosas ya que lo que hoy llamamos virtualidad no pasa de ser una llamada telefónica con video y no hay nada verdaderamente virtual en ella.

Ante la introducción de llamadas y videollamadas en un psicoanálisis es imprescindible preguntar si la práctica se modifica o no por la presencia de estas extensiones. Pero para preguntar bien lo primero que hay que hacer es evitar los prejuicios que se arrastran desde antes necesariamente.

Hay practicantes que han usado y llevado a cabo análisis por medio de llamadas telefónicas desde hace muchos años, han hablado de su experiencia, y han mencionado que la práctica no queda ni reducida ni cercenada. Después importa entender teóricamente por qué ello sucede.

El teléfono se inventó alrededor del año 1870, antes que el psicoanálisis. Y a pesar de los testimonios, trabajos y presentaciones de algunos practicantes del psicoanálisis, otros practicantes sólo descubrieron que se ha usado para llevar a cabo análisis unos cien años más tarde.

Con la introducción de las videollamadas, que, repitamos, solamente agrega una cámara de video estable a una llamada telefónica también estable, se repite el mismo problema.

A partir de la pandemia declarada en el año 2020 por causa del Covid-19, lo que cambió es que se volvió necesario el uso de la videollamada como recurso de comunicación, laboral y personal, para casi toda la población mundial, es decir, que a aquellos que no se habían adaptado aún a la videollamada, se les volvió forzoso el aprendizaje y el uso de ésta. Pese a ello varios patalearon y no quisieron saber nada con probarla. La buena pregunta es en qué se fundaba esa negación. Por supuesto que ellos esgrimieron algunos motivos teóricos, pero, como siempre, lo que conviene es interrogar en qué se sostienen esos motivos teóricos. Se descubrirá entonces que muchos de ellos están allí ad hoc para salvaguardar los prejuicios más inveterados.

Podemos dividir a los practicantes en dos grandes grupos. A los más jóvenes, en términos de edad, esa adaptación no les implicó problema alguno, porque ya usaban esas tecnologías en otras esferas, es decir que ya las conocían. Los más viejos, de nuevo en términos de edad, se resistieron más. La vejez y la juventud, sin embargo, no deben nunca pensarse en términos de edad sino en términos de rigidez de los prejuicios. En este caso las dos cosas coinciden, pero puede haber viejos de veinte años y jóvenes de ochenta. Es más complicado de lo que parece a primera vista. Lo cierto es que algunos se resistieron más que otros a probar la obligada nueva forma.

Quizá el mejor ejemplo de esto que podemos tomar dentro del ámbito psicoanalítico es el de Jacques-Alain Miller en su primera participación en una actividad organizada y transmitida por Zoom en el año 2021[1]. Él manifestó allí, en acto, su alegría y su sorpresa al descubrir lo sencillo que era y que él mismo se había resistido hasta ese momento a ello por puros prejuicios.

Para considerar el uso de las nuevas herramientas, como para considerar cualquier cosa, es necesario despejarse de los prejuicios que arrastramos necesariamente. El punto es que los prejuicios que tenemos sobre cualquier cambio tecnológico se fundan en los prejuicios que tenemos sobre la práctica misma. Y no importan la cantidad de años durante los cuales se hubiera desarrollado esa práctica: habrá prejuicios intactos sí o sí. Y lo mejor que podemos hacer es estar advertidos de ello y tratar de no pensar con su lastre.

Establecer condiciones que vayan más allá, y, en realidad, se queden más acá, de la posición analizante y la del psicoanalista es nada más ni nada menos que apostar por un encuadre y una técnica que pretendidamente garantice algo que no tiene garantías y que sólo se puede sostener en el acto psicoanalítico. Y establecer condiciones de encuadre es, redondamente y le pese a quien fuera, negar el psicoanálisis.

El psicoanálisis, como la poesía verdadera, no acepta cobardes. Esto es imprescindible saberlo y aceptarlo. Freud escuchó pacientes en lo alto de una montaña, de vacaciones, y no pidió que le mandaran desde Viena un diván o lo que fuera para garantizar la técnica que no hay.

Desde aquí, el uso de las nuevas tecnologías (nuevas por un rato) cuestiona siempre los prejuicios que necesariamente están allí. Y hay, por lo menos, dos tópicos cargados de prejuicios que se esgrimen cuando se quiere ir en contra de la novedad más reciente.

1) La idea del cuerpo (y su confusión generalizada con el organismo) y, 2) qué es la presencia del psicoanalista.

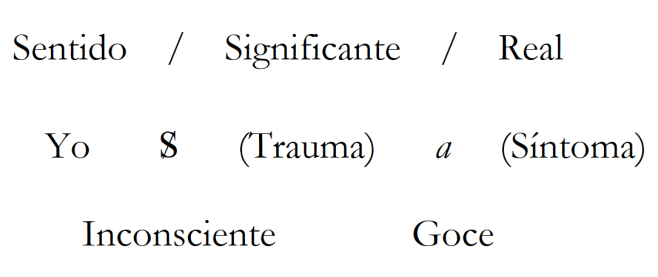

El concepto de cuerpo en psicoanálisis altera totalmente toda concepción que se pudiera tener del organismo. El cuerpo está trastornado por el significante. Sin embargo, decirlo teóricamente no erradica el prejuicio primero del sentido común que nos hace decir cuerpo y pensar en el mero organismo. La buena pregunta aquí sería, sin creer saber demasiado rápido, ¿qué es el cuerpo si no se niega lo que un psicoanálisis verdadero enseña?

Y luego la presencia. Es claro que cuando hablamos de presencia del psicoanalista no podemos referirnos a la imagen. La videollamada puede engañarnos si nos volvemos demasiado modernos, impidiéndonos tomar distancia de la actualidad y volvernos así contemporáneos, y nos podría engañar como buenos homo videns actuales. Pero creer evitar ese prejuicio es muy probable que nos relaje demasiado y no nos permita ver que, en realidad, lo estamos sosteniendo por la negativa. Si le damos demasiado crédito al video de la videollamada, es probable que estemos atrapados en el prejuicio que creímos sortear. El psicoanalista no es la imagen, pero tampoco es la presencia en el supuesto cuerpo a cuerpo del consultorio. Hay que revisar ese cuerpo a cuerpo. Hay una dimensión que sí se pierde, la única, la dimensión de los olores, pero si ni el analizante ni el psicoanalista son demasiado perros, esa dimensión no cuenta casi para nada, como nada cuenta por sí mismo sin la verdadera presencia del psicoanalista que está dada por otra cosa. Los prejuicios mal trabajados que se manifiestan cuando los practicantes hablan de estos temas demuestran la fuerza que tiene un prejuicio fundamental que siempre juega en contra del acto psicoanalítico: el de la materialidad física. Y cuando se pone en acto el prejuicio de la materialidad física, téngase por seguro que no se está situando en el buen lugar la materialidad significante.

De pasada notemos algo más: ¿en serio es tan difícil pensar que en un futuro no tal lejano se podrán escanear los olores de un ambiente y reproducirlos en otro ambiente a miles de kilómetros de allí? Lo que llamamos virtualidad es una virtualidad cavernícola, hay mucho más por delante y conviene, por eso, que por delante también hubiera psicoanalista en serio.

De nuevo, donde las cosas se reducen a una materialidad física, estamos impedidos para pensar esa otra materialidad que es la que nos importa: la materialidad del acto psicoanalítico. La presencia se sostiene en la firmeza (de ella debemos hacer un concepto) de alguien que se atreve a abandonar en acto su propio goce y lo que lo sujeta y agujerea, para hacer aparecer un vacío que le permitiera, al analizante, atreverse a la misma locura. ¿Estamos tan seguros de que la virtualidad no virtual de la videollamada impediría ello si ello está bien situado?

Y es claro que, si situamos bien esa materialidad que no es física, descubriríamos también que el psicoanalista no podrá ser jamás remplazado por ningún tipo de programa o inteligencia artificial, porque es necesario algo que jamás tendrán los programas que fueran o la inteligencia artificial que fuera, y que, si lo tuvieran un día, dejarían de ser programas e inteligencia artificial y se convertirían en seres deseantes y sustancia gozante y, entonces, ya no les estaría impedida por necesidad la relación analizante del propio psicoanalista con su inconsciente como experiencia previa necesaria para lograr ese acto.

A una practicante, un día, otra practicante le dijo lo siguiente: “vos no hacés clínica porque atendés por videollamada”. ¿En serio pensamos tan mal? Igual la primera podría haberle respondido lo siguiente: “bueno, concedido, hago videollamadaclínica”. Lo que importaría es pensar un poquito mejor las diferencias entre una cosa y otra y, si las hay y si no, y si las hay dónde, y, para eso, eliminar una infinidad de prejuicios que necesariamente se tienen al pensar cosas tan difíciles como el psicoanálisis.

El punto clave, de entrada, es pensar la presencia de una manera un poquito más sofisticada que como lo hacemos desde el sentido común. La mayoría piensa hoy la presencia con tanta sofisticación como quien, mirando hacia el cielo, dijera que, como ve moverse el sol en el transcurso del tiempo y no siente moverse la tierra, el sol gira alrededor de la tierra y la tierra está quieta. No se preguntan qué es la presencia para un psicoanálisis, lo dan por hecho sin más y sin haberlo pensado antes. ¿Será que como Freud y Lacan jamás hicieron una videollamada no saben por dónde empezar a pensar sin subirse a los hombros de otros? Un poco sí, pero no solamente eso.

Todos empiezan a pensar siempre los tratamientos por videollamada refiriéndose a la cuestión de compartir físicamente el mismo espacio con el otro: la diferencia entre dos personas en la misma habitación y entre dos personas conectadas por los medios tecnológicos actuales. Pero no empiezan a pensar con premisas de complejidad creciente buscando llegar a conclusiones, empiezan con una conclusión que es la siguiente: hay una diferencia enorme, se pierde todo. Pero no es tan sencillo, como no es el sol el que gira alrededor de la tierra. Podemos conceder que sí, efectivamente hay algo distinto en cuanto el otro está ahí, en la cercanía, pero entonces tenemos que precisar qué es eso distinto, porque no se puede seguir confundiendo eso con “el encuentro entre los cuerpos”, confundiendo, además, los cuerpos con los organismos. En una conferencia por Zoom Juan Carlos Indart intentó darle forma a esa diferencia subrayando lo que tiene que ver con ese punto inevitable de todo encuentro físico con el otro, en la cercanía en la cual no se sabe si el otro es amigo o enemigo, si el otro me va a golpear o no, lo inesperado de esa posibilidad. De todas formas, se puede golpear muy certeramente con la palabra, si se sabe hacerlo, y esa dimensión de no saber si el otro es amigo o enemigo puede conservarse a la distancia, no es tan fácil encontrar las diferencias si pensamos un poco más allá de los prejuicios fáciles. La materialidad, digámoslo de nuevo, es otra, y hay que saber situarla.

Anotemos, de pasada, otro ejemplo de cómo los prejuicios nos nublan la mirada sin que lo sepamos. Un rato antes, en la misma conferencia, mencionó el hecho de aplicar una inyección a un paciente y de cómo tienen que estar allí, necesariamente, los dos cuerpos. ¿En serio es tan difícil pensar, en un futuro no muy lejano, el “médico a distancia”? Una máquina que no solamente fuera capaz de aplicar una inyección con total precisión y seguramente en forma indolora, sino incluso preparar el inyectable con las indicaciones exactas dadas por un médico que podría estar a miles de kilómetros del paciente. Si los prejuicios nos ganan, no solamente pensamos mal, también pensamos poco. Ese es el punto donde el artista siempre anticipa al practicante, como decía Lacan, porque el artista, para ser artista en serio, tiene que luchar contra sus prejuicios. ¿Y si el practicante se atreviera a ser artista? Al fin y al cabo, el psicoanálisis verdadero es un arte. (Pero, ¿qué será un arte?).

Pasemos por otro ejemplo de cómo tenemos que atrevernos a pensar mejor y más amplio y para eso luchar contra los prejuicios que necesariamente llevamos encima: el avance de la tecnología en la guerra ha logrado que los combates que antes se realizaban cuerpo a cuerpo ahora se hagan desde una habitación con un operador controlando un dron, cuya única acción podría llegar a ser presionar un botón de lanzamiento. Para el muerto el costo es casi el mismo que antes, la diferencia, grande, es que no ve venir al enemigo verdugo. ¿El costo de la destrucción y la muerte del otro, sobre el operador, es el mismo que para aquel que lucha con la carne expuesta frente al enemigo? Seguramente habrá diferencias, pero una cosa es segura: no será jamás gratis, ni para un neurótico, ni para un psicótico, ni para un perverso. Quedarnos con la diferencia y dormirnos tranquilos en los laureles de nuestro gran descubrimiento no hace más que restringirnos el pensamiento. Es claro que el homo videns actual piensa mal y piensa poco, y es claro que todos somos hoy homo videns que vivimos en un mundo globalizado que cultiva la superficialidad, honra la codicia material y desprecia la dificultad del pensamiento, pero podríamos hacer un esfuerzo.

La tecnología es aprovechable de la buena manera, siempre. Hoy, en el ámbito de la práctica psicoanalítica, está haciendo visibles algunas cosas que, por demasiado naturalizadas y obvias, no se ven. Pero si pensamos mal, poco y estrecho, lo único que hacemos es regocijarnos satisfechos en el chiquero de nuestros propios prejuicios que, repitámoslo al infinito, están allí necesariamente, y mucho más presentes y fuertes en el seudo intelectual esclarecido que se cree ayuno de ellos.

[1] 2 de mayo de 2021, presentación del libro de Jacques-Alain Miller, «Polémica política». La presentación sería trasmitida a través de la plataforma virtual Zoom. JAM, antes de ello: “Es la primera vez qué hablaré en videoconferencia”. Era una actividad organizada por la ELP.