Rodrigo Airola

“Y si alguno de éstos, como despreciando la sencillez de tales palabras, con soberbia flaqueza se lanzase fuera de su nido alimenticio, ¡ay!, caerá, ¡desdichado! Y, Señor Dios, ten piedad, no sea que al polluelo sin plumas lo pisoteen quienes pasan por el camino. Y envía a tu ángel, que lo vuelva a poner en el nido para que viva hasta que vuele.”

San Agustín, Confesiones (Libro XII)

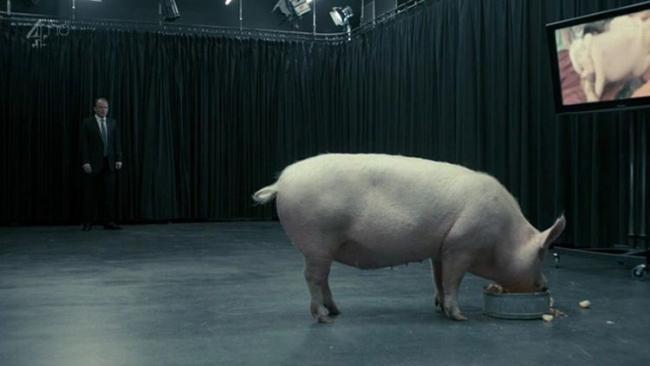

Arkangel (2017) es el segundo episodio de la cuarta temporada, escrito por el creador de la serie, Charlie Brooker, y dirigido de manera correcta por Jodie Foster. Su trama puede resumirse de manera muy simple: una madre, en extremo preocupada por la integridad de su hija desde que ella nace, decide someter a la niña a un experimento que consiste en implantarle un chip que, conectado a una suerte de tablet, le permite monitorear e intervenir de manera estrecha sobre la vida de la hija con la promesa doble de protegerla a ella y tranquilizarse a sí misma.

Este episodio no está entre los más destacados de la serie, es, en muchos sentidos, predecible, y más cercano al drama que a la distopía que caracteriza a los demás capítulos. Sin embargo, ciertos detalles de Arkangel capturaron mi atención.

En buena parte de los capítulos de Black Mirror sus protagonistas experimentan diversas sensaciones de encierro inducidas, directa o indirectamente, por algo que involucra algún dispositivo tecnológico, sin que resulte posible muchas veces vislumbrar una salida. Ese algo opera en tono de asfixia, se expande indefinidamente y nada parece escapar a sus dominios; la desesperación de sus cautivos es, muchas veces, su impotente contraparte y, correlativamente, se promueve lo mismo en el espectador.

Me pregunto si no hay en esta cualidad un punto de cruce entre una condición estructural del parlêtre y cierto rasgo de eso que se suele llamar subjetividad de la época.

Dudo que algún otro capítulo de esta serie, como Arkangel, haya promovido semejante cantidad de artículos presuntamente psicoanalíticos. La mayoría de ellos se presentaban como un análisis de Arkangel, y redundaban con más o menos definición en lo mismo, que podría resumirse así: el estrago materno y el hijo como objeto fetiche de la madre. El tema parecía, a grandes rasgos, obvio. ¿De qué otra cosa habla Arkangel? Aunque, ¿es esa la lectura de un psicoanalista?

Una expresión se deslizó entonces entre labios, primero como queja estéril dirigida a uno de esos artículos: “¡esto no es un análisis!”, pero luego, repentinamente, escuché en la frase una adaptación del famoso “Esto no es una pipa” (La traición de las imágenes) de René Magritte, y me causó gracia. Había leído hace un tiempo el ensayo sobre Magritte de Michel Foucault que aborda las múltiples, si no infinitas, paradojas de dicha pintura (junto con Los dos misterios, variación de la primera), y algo en la expresión disparó diversas asociaciones. “Esto no es un análisis”. Es el título que necesito.

Una expresión se deslizó entonces entre labios, primero como queja estéril dirigida a uno de esos artículos: “¡esto no es un análisis!”, pero luego, repentinamente, escuché en la frase una adaptación del famoso “Esto no es una pipa” (La traición de las imágenes) de René Magritte, y me causó gracia. Había leído hace un tiempo el ensayo sobre Magritte de Michel Foucault que aborda las múltiples, si no infinitas, paradojas de dicha pintura (junto con Los dos misterios, variación de la primera), y algo en la expresión disparó diversas asociaciones. “Esto no es un análisis”. Es el título que necesito.

Distinguir los rasgos de la subjetividad de cualquier época de las condiciones inalterables del parlêtre es un punto de partida necesario, pero, tengo para mí la pregunta de si algo en lo que Lacan postula como discurso capitalista, que es un no-discurso, no podría conspirar con los límites presuntamente insobornables de tales dos dimensiones de la experiencia humana.

Los diagnósticos generalizados son conocidos por todos y parecen extenderse: desabonados del inconsciente, forclusión del sujeto, clínica de la inexistencia del Nombre-del-Padre, etcétera. Los mismos están, para decirlo rápido, ligados con lo que se denominó, con Jacques-Alain Miller, “la época del Otro que no existe” y que, a los fines de estas articulaciones, resumiría en la evaporación de una instancia de autoridad que encarne un lugar de excepción en el tratamiento de la condición trágica del parlêtre, pudiendo dejar así vacante la función que instaura la Ley de la palabra, y lo que esta habilita.

Entonces, retomo: esto no es un análisis. ¿Y qué es un análisis?

Casi al final del Seminario 6, en la página 537 del apartado “Hacia la sublimación”, Lacan se pregunta por el deseo del analista: “El análisis no es una simple reconstitución del pasado; el análisis tampoco es una reducción a normas preformadas; el análisis no es un épos; el análisis no es un éthos. Si debiese compararlo con algo, sería con un relato que fuese, a su vez, el lugar del encuentro acerca del cual se trata en el relato”.

Y dice en el párrafo siguiente acerca de la posición del analista: “Nos hallamos en la posición paradójica de ser los intermediarios del deseo, o sus parteros, quienes velan por su advenimiento”.

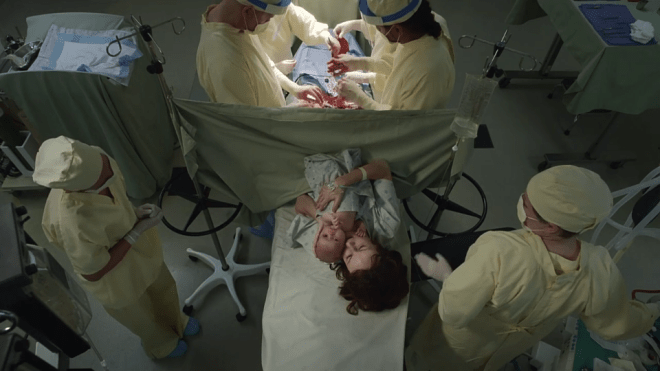

Retengan esta cita. Vayamos ahora sí al otro parto.

La primera escena de Arkangel contiene la matriz sobre la que se desarrolla la trama de todo el episodio, y es uno de esos detalles, quizá el principal, que justificó mi elección de este episodio. Todo comienza en un quirófano. Marie está siendo intervenida quirúrgicamente, su rostro, agotado y nervioso, se reprocha culpable de “no haber podido pujar más” frente a una enfermera que la acompaña impasible a su derecha, confirmando de este modo que se trata de una cesárea. Segundos después los médicos retiran al recién nacido y un silencio espectral es seguido por la desesperación de su madre que, a los gritos, implora le confirmen que su hija está bien. Finalmente, la bebé llora, se la entregan, y fin de la escena. Junto con esto, lo central para mí es cómo la escena está filmada. Desde el comienzo la cámara procede desde atrás de Marie, que está acostada en la camilla del quirófano. La camilla está separada por un velo que divide lo que los médicos están realizando más allá de él, y, por lo tanto, la futura madre tiene el campo de visión casi completamente obstruido por ese separador. Lo mismo le ocurre al espectador, que está situado de su lado, aunque, por la altura y la disposición de la cámara, puede ver un poco más, sólo un poco más, de aquello que ocurre detrás de la cortina: un panorama más amplio del quirófano, el movimiento de los médicos, y un pequeño detalle: algo de sangre…

Bien, volvamos a la pipa.

El famoso cuadro de Magritte contenido en La traición de las imágenes, ese que dibuja una pipa y debajo de ella la descripción reza “Esto no es una pipa”, pone en primer plano el estatuto del significante, su equivocidad, su necesaria primacía en la configuración de la realidad y, por lo tanto, el carácter de semblante de esta última.

En un apartado denominado “Hay pipas y pipas”, del libro La permanencia de lo negativo, Slavoj Žižek se sirve de diferentes cuadros de Magritte para ilustrar la ruptura de la lógica de la representación que implicó el pensamiento kantiano: “la inconmensurabilidad radical entre el campo de la representación y la Cosa irrepresentable”. Primero apela a una escena de Madame Bovary, de la que extrae una distinción entre el realismo, “la creencia ingenua de que, detrás de la cortina de las representaciones, realmente existe una realidad sustancial y llena”, y el posrealismo que comenzaría “con una duda respecto de la existencia de esta realidad ‘detrás de la cortina’, es decir, con el presentimiento de que el gesto mismo de ocultamiento crea lo que pretende ocultar”.

Nos interesa la tensión entre estas dos concepciones, porque es dicha tensión la que retomaremos en nuestro quirófano. Pero antes resumamos lo que Žižek ejemplifica luego con diferentes cuadros de Magritte: “detrás de todas estas paradojas emerge la misma matriz, la misma fisura básica cuya naturaleza es, en última instancia, kantiana: la ‘realidad’ jamás está dada en su totalidad; siempre hay un vacío abierto en medio de ella, que es llenado por diferentes apariciones monstruosas”.

En síntesis: podemos servirnos, con Žižek, de pinturas como El telescopio o Personaje que camina hacia el horizonte, pasando por las ya mencionadas pipas, por nombrar sólo algunas, y en todas ellas encontraremos variaciones de una misma estructura que nos confronta con el carácter ficcional de la realidad, que con Lacan llamamos semblantes, y sus vínculos siempre irreductibles con lo real.

Regresemos con Marie. Están entonces estas dos dimensiones: una que nos sitúa de este lado con la agobiada madre, y esa otra que está detrás del velo, que figura y configura el campo que está más allá de nuestras representaciones; y que juegan con esa tensión que mencionamos antes, sobre todo desdoblando el campo de la visión entre lo que podría percibir Marie y ese poquito de más al que se permite acceder al espectador; lo que podríamos pensar como una metáfora de la división constitutiva del sujeto. Más acá, entonces, Marie se reprocha no haber hecho lo suficiente. Culpa que sabemos no es otra cosa que la perversa artimaña de un deseo acorralado por la cobardía que engendra la angustia. Toda la escena contagia ese afecto certero. No por nada Freud volvió tantas veces a la experiencia traumática del nacimiento para preguntarse si no configuraría el prototipo de la angustia. Pero, entonces, ¿qué balbucea en ese estado de extrema indefensión la culpa de Marie? El texto hay que saber leerlo, está en eso que se dice sin saber lo que se está diciendo. Lo que hay es un fantasma, y ese fantasma no cesa de escribir que hay una hija perdida. ¿No es eso lo que está sobrevolando el quirófano, haciéndonos testigos partícipes de ello? ¿Acaso no es lo que sobrevuela todo el tiempo el completo episodio de Arkangel? Desde la escena en la que Sara se pierde en la plaza, y que lleva a Marie a contratar los servicios de la compañía Arkangel, pasando por su preocupación de que llegue bien a la escuela, o las ya más desesperadas veces en que advierte que su hija le oculta algo (que el guion presenta primero bajo la forma de una escena sexual, y luego con el consumo de alguna droga), para finalmente estar presente, de manera apoteótica, en ese final en el cual el fantasma parece realizarse: se perdió una hija, y la mirada extraviada de la madre, todo su cuerpo a la deriva, no son otra cosa que figuraciones de que esa madre es ahora, sobre todo, esa hija perdida que nunca dejó de ser.

Bien, ahí está Marie: luego de los golpes que le dio su hija, con la misma tablet que estaba destinada a garantizar su tranquilidad, ya sin Sara, en medio de la calle, sola, con su andar desencajado, sus piernas a punto de quebrarse, y ese detalle de la sangre, sí, la sangre otra vez, en todo su rostro…

estaba destinada a garantizar su tranquilidad, ya sin Sara, en medio de la calle, sola, con su andar desencajado, sus piernas a punto de quebrarse, y ese detalle de la sangre, sí, la sangre otra vez, en todo su rostro…

El no-discurso que nombramos capitalista es –me permito utilizar una alegoría elemental– una gigantesca licuadora en la que todo va a parar a su interior, desintegra sin discriminar y nada la detiene. No es una representación original, sólo Zygmunt Bauman, por nombrar uno de tantos pensadores, tiene innumerables trabajos que desarrollan esta idea de lo “líquido” con extendidas elaboraciones.

Lo que me interesa subrayar es que la interpretación analítica, si algo no es, justamente, es eso. No pocos psicoanalistas, la mayoría de ellos imposibilitados de advertirlo, sienten estar en su salsa en su afán desconstructivista cuando, al compás de lo peor de la época, desprecian lo subversivo del descubrimiento freudiano: lo inconsciente, que en su núcleo siempre tendrá una opacidad que rechazan. No advierten que las salsas son la especialidad de ese artefacto. El sin-sentido que hay que alcanzar en un análisis sólo se alcanza trabajosamente, tratando con suma delicadeza esos elementos que, en calidad de significantes, son puestos en la escena del análisis. Delicadeza no es cautela deliberada, sino precisión que se sabe advertida de que en las marcas por las que discurre el sujeto anida algo imprescindible.

La operación per via di levare, que Freud grafica sirviéndose de la distinción que realiza Leonardo Da Vinci, es lo contrario de una topadora que destroza todo. Esos restos, los de la topadora, son tan bendecidos por el narcisismo como la pieza anterior a la colisión, pretendidamente completa.

Es cierto que las identificaciones y los ideales con los que se aliena el sujeto tienden espontáneamente a hacer consistir al Otro. Pero no es menos cierto que despreciar dichas marcas está muy lejos de producir la liberación anhelada. Y, además, deja al sujeto inerme ante un Otro que, paradójicamente, por no estar en ningún lado, está en todos.

Digámoslo con todas las letras: si se trata de prescindir del Padre, así, sin más, entonces el neoliberalismo ya acumula en el asunto muchos más diplomas que los que todo el andamiaje del mercado de conocimiento psicoanalítico pudiera ofrecerle, y no necesitó de ningún psicoanalista –aunque algunos se presten gustosos– para transformar al inconsciente en meros restos, un polvillo insignificante. Esos restos resuenan con la nada, que, aunque suene parecido, es lo opuesto de hacer resonar un vacío.

Dejemos por un rato la licuadora y sus salsas. Y digamos que la sangre no es una salsa, por mucho que esta última pueda simularla. ¿Cómo leer este significante que insiste a lo largo de todo el episodio de Arkangel? Se nos da a ver apenas, sugerente, en la primera escena del quirófano; baña todo el rostro de Marie al final; pero, sobre todo, aparece como el símbolo de aquello que la hija estaría imposibilitada de percibir. Promediando el episodio, está esa escena bisagra en la que Sara, tras frustrados intentos de tomar conocimiento acerca de eso que le estaba vedado (lo recuerdo: pregunta a un compañero de la escuela, luego intenta dibujarlo, y, en ambas, la censura del dispositivo impide que acceda a eso que se nombra “sangre”), finalmente se pincha un dedo con la punta afilada de un lápiz, y, sin poder evitar el pixelado de la imagen, comienza a clavarse el lápiz furiosa una y otra vez hasta que su madre la detiene. La sangre podría leerse como la metáfora de aquello que sería irrepresentable.

salsa, por mucho que esta última pueda simularla. ¿Cómo leer este significante que insiste a lo largo de todo el episodio de Arkangel? Se nos da a ver apenas, sugerente, en la primera escena del quirófano; baña todo el rostro de Marie al final; pero, sobre todo, aparece como el símbolo de aquello que la hija estaría imposibilitada de percibir. Promediando el episodio, está esa escena bisagra en la que Sara, tras frustrados intentos de tomar conocimiento acerca de eso que le estaba vedado (lo recuerdo: pregunta a un compañero de la escuela, luego intenta dibujarlo, y, en ambas, la censura del dispositivo impide que acceda a eso que se nombra “sangre”), finalmente se pincha un dedo con la punta afilada de un lápiz, y, sin poder evitar el pixelado de la imagen, comienza a clavarse el lápiz furiosa una y otra vez hasta que su madre la detiene. La sangre podría leerse como la metáfora de aquello que sería irrepresentable.

Como las apariciones monstruosas de las que nos habla Žižek, que están ahí para señalar lo real y velarlo al mismo tiempo. ¿Por qué no decirlo, con Magritte, una vez más?: esto no es sangre. Ahí donde para los seres hablantes se abisma el agujero de lo que no puede ser pronunciado en ninguna lengua, justo ahí donde la muerte y la sexualidad despliegan su mudez, nuestro episodio recurre al significante “sangre”. ¿Sólo eso podemos decir de él? Quizá un poco más adelante podamos agregar algo más.

Si bien se presta atención al ensayo que escribe Michel Foucault sobre Magritte, en su segundo capítulo sitúa con notable precisión la operación que sostiene la obra de la pipa (en cualquiera de sus versiones). La cita es muy bella: “La diablura radica en una operación que la simplicidad del resultado ha hecho invisible, pero que sólo ella puede explicar el indefinido malestar que este provoca. Esa operación es un caligrama secretamente constituido por Magritte, y luego deshecho con cuidado. Cada elemento de la figura, su posición recíproca y su relación se derivan de esa operación anulada una vez realizada. Detrás de ese dibujo y esas palabras, y antes de que una mano haya escrito lo que sea, antes de que hayan sido formados el dibujo del cuadro y en él el dibujo de la pipa, antes de que allá arriba haya surgido esa gruesa pipa flotante, es necesario suponer, creo, que había sido formado un caligrama, y luego descompuesto. Ahí están la constatación de su fracaso y sus restos irónicos”.

Si bien se presta atención al ensayo que escribe Michel Foucault sobre Magritte, en su segundo capítulo sitúa con notable precisión la operación que sostiene la obra de la pipa (en cualquiera de sus versiones). La cita es muy bella: “La diablura radica en una operación que la simplicidad del resultado ha hecho invisible, pero que sólo ella puede explicar el indefinido malestar que este provoca. Esa operación es un caligrama secretamente constituido por Magritte, y luego deshecho con cuidado. Cada elemento de la figura, su posición recíproca y su relación se derivan de esa operación anulada una vez realizada. Detrás de ese dibujo y esas palabras, y antes de que una mano haya escrito lo que sea, antes de que hayan sido formados el dibujo del cuadro y en él el dibujo de la pipa, antes de que allá arriba haya surgido esa gruesa pipa flotante, es necesario suponer, creo, que había sido formado un caligrama, y luego descompuesto. Ahí están la constatación de su fracaso y sus restos irónicos”.

Esta operación consiste en pervertir la forma tradicional, que, como bien se puede deducir de la cita, no es otra cosa que un signo sólo sostenido por la intervención del significante del Nombre-del-Padre que permite sostener fijas algunas representaciones de nuestro universo simbólico. Son nada menos que los significantes Amo que discurren en los discursos, y que posibilitan que la lógica del significante, que –como machacó Lacan hasta el hartazgo– es lo que representa a un sujeto para otro significante, pueda ser otra cosa que mera inconsistencia en la cual todo el tiempo cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Es cierto que el Nombre-del-Padre fija, pero no es menos cierto que es también lo que habilita al juego de las múltiples alusiones y paradojas, al libre discurrir, que sabemos no es tan libre, del sujeto por la cadena. Por el contrario, si nada establece puntos de fijación, referencias, entonces el sujeto se debate entre la estructura holofrásica que oblitera el intervalo, fijándolo de manera férrea, y la no menos paralizante metonimia infinita.

Efectuemos un nuevo desvío hacia Arkangel. Un pequeño diálogo de Marie con su padre nos puede servir de ejemplo para pensar el tratamiento de las marcas que promueve esta subjetividad neoliberal que intentamos pensar. Ella le cuenta a su padre acerca del dispositivo y su padre le pregunta por los costos de éste, Marie responde que es “una prueba gratis”, y él le replica con humilde ironía “Oh, gratis… sí…”. Esta respuesta señala muy bien que está advertido de que lo que está en juego son costos que cotizan más acá de lo económico. Pero el sujeto en el que se sostiene Marie no está en posición de escuchar, porque su goce la hace rebotar como un eco sordo en el interior de las coordenadas que configuran su fantasma.

El rechazo de las marcas que le vienen del Otro la lleva a hacer fuck you –literal– a un decir que, atravesado por la castración, distingue entre algo que se pudo haber perdido (su brazo que se quiebra de chica, en el reproche que ella le formula al padre) y esa “hija perdida” que, en la pretensión de no querer asumir ningún costo, está siempre al borde de perderlo todo. Y en este punto podríamos retomar la referencia a la sangre e intervenirla para usarla como metáfora de aquello que discurre entre generaciones, la herencia simbólica que, ya que hablamos de cotizaciones, estaría sufriendo una estrepitosa devaluación. ¿Qué es acaso ese empuje indiscriminado, y que suma cada vez más adeptos, a la “identidad autopercibida”, cuando reniega de los nombres que le vienen del Otro, sino la manifestación más acabada de la entronización del Yo?

un decir que, atravesado por la castración, distingue entre algo que se pudo haber perdido (su brazo que se quiebra de chica, en el reproche que ella le formula al padre) y esa “hija perdida” que, en la pretensión de no querer asumir ningún costo, está siempre al borde de perderlo todo. Y en este punto podríamos retomar la referencia a la sangre e intervenirla para usarla como metáfora de aquello que discurre entre generaciones, la herencia simbólica que, ya que hablamos de cotizaciones, estaría sufriendo una estrepitosa devaluación. ¿Qué es acaso ese empuje indiscriminado, y que suma cada vez más adeptos, a la “identidad autopercibida”, cuando reniega de los nombres que le vienen del Otro, sino la manifestación más acabada de la entronización del Yo?

Una de las paradojas más espeluznantes de la modernidad tardía es que, en nombre de la libertad, se le da el comando de todo al individuo, o sea al Yo, que sabemos que es una instancia al servicio del desconocimiento; desconocimiento que se podría traducir como rechazo de lo imposible. Rechazar la castración somete al sujeto al peor de los Amos.

Si es una verdad de la experiencia analítica que no hay Otro del Otro, no es menos cierto que existe un Amo de todos los Amos, Freud lo bautizó Superyó, que siempre ordena gozar siempre (no es una redundancia gratuita), y es quien gobierna sin límites cuando el Yo, siervo predilecto de aquél, más cree en su autonomía. ¿No se emparienta con esto aquel control al que nos referimos desde el principio?

A este Amo le sientan muy bien los ropajes que le brindan los objetos de consumo que produce el mercado sirviéndose del discurso científico, y así se presenta como un Dios impoluto, neutral, de una esterilidad y transparencia que quedan muy bien reflejadas en la blancura total de las instalaciones de la Compañía Arkangel. Este Dios impecable nos ha invadido con sus alados mensajeros celestiales, y el individuo moderno no deja de tejer alianzas con ellos, los abraza sin advertir que nunca se sale indemne de pretender tocar el cielo. Ícaros chamuscados que sin embargo no dejan de hacer fuck you.

Un nombre es lo contrario de un código. Recuerdo que hace unos años asistí a un seminario de Marcelo Barros en el que tomaba las figuras del círculo y la cruz para, entre otras cosas, ilustrar dicha distinción. Me interesa traer de una manera simple la idea que yo me formé y que tuve presente casi desde que comencé a escribir este texto. Hay una escritura asociada a la Cosa irrepresentable que habita el núcleo del parlêtre. Y puede haber el acto de inventar un nombre que equivoque el destino que dicha escritura no cesaría de realizar. Esta dialéctica entre una circularidad que repite siempre lo mismo y un corte, un desvío que introduce alguna torsión en lo que de otra manera sería inevitable, entiendo, es la manera más elemental en que se puede figurar aquello de lo cual están soportadas la experiencia y la ética de la operación psicoanalítica. Dicho acto es un acto metafórico. Hay una relación entre la separación y la metáfora.

Una idea bastante extraña que tuve al menos apenas surgió, la primera vez que volví a ver Arkangel, fue que al finalizar el episodio, en el momento exacto en que se muestra a Marie totalmente desvalida con su rostro ensangrentado, pensé que esa mujer era ese bebé del comienzo del episodio, que ella era en ese preciso instante ese bebé que tanto temía que se perdiera. Si le damos algún crédito a esta ocurrencia, se ve la estructura circular que se despliega, donde el final conectaría con el principio, y donde nunca se sabría bien en qué lugar empieza y termina algo. Ese círculo es trágico si no viene alguna instancia a anteponer un no al goce, un límite, que en calidad de interpretación pueda equivocar, desviar un poquito, el orden de hierro de ese postulado; esa salida, de acontecer, será una salida poética y, al mismo tiempo, un nuevo comienzo. Por alguna razón relaciono esto que estoy escribiendo con el poema “Booz endormi”, de Victor Hugo… tanto insistió Lacan con ello, ¿sólo habremos retenido el gesto de quedarnos dormidos?

Una idea bastante extraña que tuve al menos apenas surgió, la primera vez que volví a ver Arkangel, fue que al finalizar el episodio, en el momento exacto en que se muestra a Marie totalmente desvalida con su rostro ensangrentado, pensé que esa mujer era ese bebé del comienzo del episodio, que ella era en ese preciso instante ese bebé que tanto temía que se perdiera. Si le damos algún crédito a esta ocurrencia, se ve la estructura circular que se despliega, donde el final conectaría con el principio, y donde nunca se sabría bien en qué lugar empieza y termina algo. Ese círculo es trágico si no viene alguna instancia a anteponer un no al goce, un límite, que en calidad de interpretación pueda equivocar, desviar un poquito, el orden de hierro de ese postulado; esa salida, de acontecer, será una salida poética y, al mismo tiempo, un nuevo comienzo. Por alguna razón relaciono esto que estoy escribiendo con el poema “Booz endormi”, de Victor Hugo… tanto insistió Lacan con ello, ¿sólo habremos retenido el gesto de quedarnos dormidos?

Los tres que me acompañaron hasta acá, esas marcas que fui siguiendo, están muy lejos de haber agotado sus interrogantes, sin embargo, el recorrido me permitió anudar algunos puntos de cruce. Con ellos vuelvo a desplegar la pregunta: y entonces, ¿qué es un análisis? Un análisis es una experiencia que, si está bien orientada, lleva a confrontar al sujeto con la indeterminación que le es propia, y, por lo tanto, con lo incurable de su condición. Apunta siempre en dirección a lo irrepresentable, pero no lo hace sin servirse de la buena manera de las representaciones que dominan el relato, lo cual se logra pasando por las vueltas que merece lo inconsciente para alcanzar la densidad que le es propia, y, en el mismo movimiento, hacer desconsistir los sentidos hasta ese borde que hace de litoral con el vacío. Esto también es poner lo más singular del goce al servicio de un deseo advertido de lo que No-hay por estructura, de aquello que nos arroja a la vida una y otra vez más acá de cualquier cálculo.

Y entonces, ¿ya respondí a la pregunta? No. Esto no es un análisis.

Como al internarnos en el cuadro de Magritte, sólo podemos ensayar definiciones siempre provisorias. Hay que servirse de las marcas. Reconquistarlas. Y esto se logra sólo perdiéndonos en sus paradojas, habitándolas en su desamparo, atravesar su opacidad para, al salir de ahí, al asomar la cabeza al mundo por un segundo, escribir algo, y después volver a empezar. Y así una y otra vez. Esto no es un análisis.

Por ahora, voy a dejar acá. No sin antes excusarme ante los que quizá se acercaron esperando un análisis de Arkangel, a ellos no puedo menos que reenviarlos al comienzo.

Presentado el 30-10-2021 en la actividad Black Mirror en la Red, transmitida por Zoom.

Dicho esto, lo que sí se puede ver con claridad en la serie es el uso que hace siempre el ser hablante, el parlêtre, que es el sujeto más el goce, de las nuevas herramientas tecnológicas que se van inventando a lo largo de la historia, desde la rueda hasta los hologramas y cualquiera otra tecnología no existente todavía: y ese uso es siempre un uso de goce. Y, si bien se mira, es lo mismo que ocurrió siempre con la herramienta fundamental y primaria, que es el lenguaje. Siempre nos hemos engañado con el uso externo, con el uso que viene por añadidura, porque siempre se nos suele escapar el uso primario, básico y elemental, que es el uso de goce. El prejuicio utilitarista dominó siempre el pensamiento teórico y filosófico. Pero hay que entender que hay siempre, antes, un uso de goce. Así, el lenguaje sirve para comunicar sólo por añadidura, su uso primario es un uso de goce. Sin el concepto lacaniano de goce, se nos suelen escapar los resortes últimos del entero campo de lo humano, siempre. Y esto empezando por el lenguaje mismo. La distinción lacaniana entre el lenguaje y lalangue es lo que hay que saber sostener, y para ello hay que sacarlo del uso en jerga que sirve sólo para el sentimiento de pertenencia de los que se creen iniciados. Ahora, el problema es que no basta decir que se está considerando el concepto de goce para hacerlo en serio.

Dicho esto, lo que sí se puede ver con claridad en la serie es el uso que hace siempre el ser hablante, el parlêtre, que es el sujeto más el goce, de las nuevas herramientas tecnológicas que se van inventando a lo largo de la historia, desde la rueda hasta los hologramas y cualquiera otra tecnología no existente todavía: y ese uso es siempre un uso de goce. Y, si bien se mira, es lo mismo que ocurrió siempre con la herramienta fundamental y primaria, que es el lenguaje. Siempre nos hemos engañado con el uso externo, con el uso que viene por añadidura, porque siempre se nos suele escapar el uso primario, básico y elemental, que es el uso de goce. El prejuicio utilitarista dominó siempre el pensamiento teórico y filosófico. Pero hay que entender que hay siempre, antes, un uso de goce. Así, el lenguaje sirve para comunicar sólo por añadidura, su uso primario es un uso de goce. Sin el concepto lacaniano de goce, se nos suelen escapar los resortes últimos del entero campo de lo humano, siempre. Y esto empezando por el lenguaje mismo. La distinción lacaniana entre el lenguaje y lalangue es lo que hay que saber sostener, y para ello hay que sacarlo del uso en jerga que sirve sólo para el sentimiento de pertenencia de los que se creen iniciados. Ahora, el problema es que no basta decir que se está considerando el concepto de goce para hacerlo en serio. El protagonista no puede parar de regocijarse con la figura del engañado, primero, y con la idea del amor perdido, después. Allí podríamos señalar algo que le daría más fuerza a ello y los escritores de la serie perdieron la oportunidad. Nos muestran, primero, cómo se regocija con el querer ver la infidelidad, con la satisfacción anudada a la posición del no elegido por la mujer. Es bien claro el carácter paradójico de esa satisfacción que es sentida como malestar. Ello se observa en el rostro del protagonista cuando obliga a la mujer a mostrarle el acto sexual con el otro y se obliga a sí mismo a verlo. Ocurre en el minuto 42 con 48 segundos y el goce se ve en el rostro bien actuado por el protagonista. Luego, al final, cuando queda claro que ella se fue, nos muestran que se regocija de la peor manera con escenas en las cuales puede inferir, con cierto margen de certeza, que ella lo amaba y eso se veía con claridad incluso en cómo ella lo miraba. Eso es cristalino en la serie, pero podría haber tenido más fuerza todavía si se nos mostraba que esa diferencia de lectura que el protagonista hace podía hacerla exactamente con las mismas escenas. Ellos pierden la oportunidad y nos muestran escenas distintas para cada lectura. De todas formas, la cosa funciona, y vemos con claridad cuál es una de las definiciones posibles del goce y entendible para cualquiera: es, simplemente, regocijarse en el peor lugar para nosotros mismos. El capítulo nos muestra dos de los ingredientes fundamentales de los fantasmas que se anudan al goce y que se encuentran siempre en la clínica: primero, el desfasaje que tanto molesta al neurótico entre él y el deseo del Otro (primer tiempo en la serie) y esto se ve en el empuje a la verificación del “no me elegís” tanto con la mujer como con la entrevista de trabajo, esa respuesta del no elegido vela la pregunta del “¿qué me querés?” (y que hace al doble movimiento necesario en un psicoanálisis que implica, primero, eliminar la respuesta para abrir la pregunta y, segundo, pasar de esa pregunta al “pero, ¿qué quiero yo mismo?”; y, segundo, el problema del objeto perdido (segundo tiempo en la serie) que toma la forma allí del “me amaba y la perdí” que es “había algo que me completaba y ya no está”. La idea de pérdida es enteramente neurótica e implica el buscar incesantemente el objeto perdido que, en realidad, jamás fue. La neurosis es hacer pérdida (que se considera reversible) del agujero que hay (y que es irreversible). Ello implica no hacerse cargo de lo imposible lógico y enmarañarse en la impotencia. Si tomamos estas cuestiones y dividimos el capítulo en dos tiempos, lo que ocurre es que vemos que se trata de un capítulo pesimista. El movimiento de un tiempo al otro nada tiene que ver con el movimiento que ofrecería un psicoanálisis y que nos permite resolver de la buena manera ese regocijo situado en el peor lugar. Del primero al segundo tiempo lo único que cambia es que ella se fue, él sigue regocijándose exactamente con lo mismo, aunque parecieran dos regocijos distintos. Son dos tiempos del mismo impasse neurótico y lejos está el movimiento que se observa en el capítulo de la serie de la resolución que permite un psicoanálisis. De hecho, el final, en el cual él se arranca el dispositivo, es enteramente cobarde y, además, fútil. Podemos saber cómo debería seguir la cosa después del final del capítulo. El protagonista descubriría, pocos minutos después de haberse arrancado el dispositivo, que no lo necesitaba en la menor medida para regocijarse con esas imágenes que estaban supuestamente contenidas en él. El verdadero dispositivo no puede arrancarse con tanta facilidad, implica los movimientos necesarios para un psicoanálisis, y esos movimientos comportan una complicación: para ellos es necesaria una posición ética contraria a la cobardía natural del ser hablante que no quiere ceder goce.

El protagonista no puede parar de regocijarse con la figura del engañado, primero, y con la idea del amor perdido, después. Allí podríamos señalar algo que le daría más fuerza a ello y los escritores de la serie perdieron la oportunidad. Nos muestran, primero, cómo se regocija con el querer ver la infidelidad, con la satisfacción anudada a la posición del no elegido por la mujer. Es bien claro el carácter paradójico de esa satisfacción que es sentida como malestar. Ello se observa en el rostro del protagonista cuando obliga a la mujer a mostrarle el acto sexual con el otro y se obliga a sí mismo a verlo. Ocurre en el minuto 42 con 48 segundos y el goce se ve en el rostro bien actuado por el protagonista. Luego, al final, cuando queda claro que ella se fue, nos muestran que se regocija de la peor manera con escenas en las cuales puede inferir, con cierto margen de certeza, que ella lo amaba y eso se veía con claridad incluso en cómo ella lo miraba. Eso es cristalino en la serie, pero podría haber tenido más fuerza todavía si se nos mostraba que esa diferencia de lectura que el protagonista hace podía hacerla exactamente con las mismas escenas. Ellos pierden la oportunidad y nos muestran escenas distintas para cada lectura. De todas formas, la cosa funciona, y vemos con claridad cuál es una de las definiciones posibles del goce y entendible para cualquiera: es, simplemente, regocijarse en el peor lugar para nosotros mismos. El capítulo nos muestra dos de los ingredientes fundamentales de los fantasmas que se anudan al goce y que se encuentran siempre en la clínica: primero, el desfasaje que tanto molesta al neurótico entre él y el deseo del Otro (primer tiempo en la serie) y esto se ve en el empuje a la verificación del “no me elegís” tanto con la mujer como con la entrevista de trabajo, esa respuesta del no elegido vela la pregunta del “¿qué me querés?” (y que hace al doble movimiento necesario en un psicoanálisis que implica, primero, eliminar la respuesta para abrir la pregunta y, segundo, pasar de esa pregunta al “pero, ¿qué quiero yo mismo?”; y, segundo, el problema del objeto perdido (segundo tiempo en la serie) que toma la forma allí del “me amaba y la perdí” que es “había algo que me completaba y ya no está”. La idea de pérdida es enteramente neurótica e implica el buscar incesantemente el objeto perdido que, en realidad, jamás fue. La neurosis es hacer pérdida (que se considera reversible) del agujero que hay (y que es irreversible). Ello implica no hacerse cargo de lo imposible lógico y enmarañarse en la impotencia. Si tomamos estas cuestiones y dividimos el capítulo en dos tiempos, lo que ocurre es que vemos que se trata de un capítulo pesimista. El movimiento de un tiempo al otro nada tiene que ver con el movimiento que ofrecería un psicoanálisis y que nos permite resolver de la buena manera ese regocijo situado en el peor lugar. Del primero al segundo tiempo lo único que cambia es que ella se fue, él sigue regocijándose exactamente con lo mismo, aunque parecieran dos regocijos distintos. Son dos tiempos del mismo impasse neurótico y lejos está el movimiento que se observa en el capítulo de la serie de la resolución que permite un psicoanálisis. De hecho, el final, en el cual él se arranca el dispositivo, es enteramente cobarde y, además, fútil. Podemos saber cómo debería seguir la cosa después del final del capítulo. El protagonista descubriría, pocos minutos después de haberse arrancado el dispositivo, que no lo necesitaba en la menor medida para regocijarse con esas imágenes que estaban supuestamente contenidas en él. El verdadero dispositivo no puede arrancarse con tanta facilidad, implica los movimientos necesarios para un psicoanálisis, y esos movimientos comportan una complicación: para ellos es necesaria una posición ética contraria a la cobardía natural del ser hablante que no quiere ceder goce.  Cuando Freud introdujo su noción de pulsión de muerte, hacía referencia a eso que, si se sabe leer, se ve en ese capítulo. Si existiera un Funes el memorioso, el hecho de recordarlo todo no sería su problema, sino el uso que haría de ese recordar en demasía. De hecho, hay que tomar en serio lo que señala Freud (lo señala también Thomas De Quincey e incluso un poco antes que Freud) y entender que, en realidad, todos somos, de alguna manera, Funes el memorioso. El problema del ser hablante es que no hay olvido, y es tratar de forzar ese olvido que no hay lo que se vuelve problemático. En el marco de la neurosis eso se llama represión. Que estamos enfermos de conciencia es, en realidad, que estamos enfermos de memoria, que no hay olvido, que en todo caso puede haber sólo recuerdos encubridores, pero olvido no. Y el problema fundamental es que hay goce, y para atreverse a moverlo de lugar es necesario eso que llamamos, en otro lado, el coraje de la experiencia, y atreverse a él es parte de una insondable decisión que nos concierne en lo más íntimo y a cada uno de nosotros en radical soledad.

Cuando Freud introdujo su noción de pulsión de muerte, hacía referencia a eso que, si se sabe leer, se ve en ese capítulo. Si existiera un Funes el memorioso, el hecho de recordarlo todo no sería su problema, sino el uso que haría de ese recordar en demasía. De hecho, hay que tomar en serio lo que señala Freud (lo señala también Thomas De Quincey e incluso un poco antes que Freud) y entender que, en realidad, todos somos, de alguna manera, Funes el memorioso. El problema del ser hablante es que no hay olvido, y es tratar de forzar ese olvido que no hay lo que se vuelve problemático. En el marco de la neurosis eso se llama represión. Que estamos enfermos de conciencia es, en realidad, que estamos enfermos de memoria, que no hay olvido, que en todo caso puede haber sólo recuerdos encubridores, pero olvido no. Y el problema fundamental es que hay goce, y para atreverse a moverlo de lugar es necesario eso que llamamos, en otro lado, el coraje de la experiencia, y atreverse a él es parte de una insondable decisión que nos concierne en lo más íntimo y a cada uno de nosotros en radical soledad.

La empatía, que tan de moda está hoy como concepto, nada tiene que ver con esto y, en realidad, no existe, porque es sólo la negación del núcleo real de no-relación. Lo que ocurre no es empatía, sino que es otra cosa: sin tener que esconder de sí mismo la satisfacción de la tortura, el otro puede mantener la consideración en el eje simbólico y no desplazarla convenientemente al imaginario. El problema es que la pendiente espontánea en el ser hablante es no hacerse cargo y horrorizarse con esas satisfacciones inconciliables para los ideales yoicos, como señalaba Freud. Pero no somos un yo, somos seres deseantes y sustancia gozante y un psicoanálisis es hacerse cargo de ello. Pero hacerse cargo con todas las letras, hasta las últimas consecuencias, no decir teórica e intelectualmente que nos estamos haciendo cargo. No se trata de conceptos sino de experiencia. Y, si se mira bien y sólo habiendo llevado las cosas hasta las últimas consecuencias, de esa experiencia sí se puede extraer algo análogo a un concepto pero que funciona distinto y es mucho más estable: un nombre de goce. Uno por uno.

La empatía, que tan de moda está hoy como concepto, nada tiene que ver con esto y, en realidad, no existe, porque es sólo la negación del núcleo real de no-relación. Lo que ocurre no es empatía, sino que es otra cosa: sin tener que esconder de sí mismo la satisfacción de la tortura, el otro puede mantener la consideración en el eje simbólico y no desplazarla convenientemente al imaginario. El problema es que la pendiente espontánea en el ser hablante es no hacerse cargo y horrorizarse con esas satisfacciones inconciliables para los ideales yoicos, como señalaba Freud. Pero no somos un yo, somos seres deseantes y sustancia gozante y un psicoanálisis es hacerse cargo de ello. Pero hacerse cargo con todas las letras, hasta las últimas consecuencias, no decir teórica e intelectualmente que nos estamos haciendo cargo. No se trata de conceptos sino de experiencia. Y, si se mira bien y sólo habiendo llevado las cosas hasta las últimas consecuencias, de esa experiencia sí se puede extraer algo análogo a un concepto pero que funciona distinto y es mucho más estable: un nombre de goce. Uno por uno. Dato de color, como dijimos, que se desprende de la lectura atenta. Y, lectura atenta es, en realidad, un pleonasmo, porque lectura que no fuera atenta no es lectura. Convendría que hubiera dos palabras que distinguieran la lectura verdadera de la otra que no es lectura y que hacemos de manera automática como cuando leemos una lista de supermercado, pero no hay tal cosa y ello complica la situación, de todas formas, podemos hacer siempre un esfuerzo de precisión, que es un esfuerzo lógico, que es un esfuerzo de poesía.

Dato de color, como dijimos, que se desprende de la lectura atenta. Y, lectura atenta es, en realidad, un pleonasmo, porque lectura que no fuera atenta no es lectura. Convendría que hubiera dos palabras que distinguieran la lectura verdadera de la otra que no es lectura y que hacemos de manera automática como cuando leemos una lista de supermercado, pero no hay tal cosa y ello complica la situación, de todas formas, podemos hacer siempre un esfuerzo de precisión, que es un esfuerzo lógico, que es un esfuerzo de poesía. El extremo de la cobardía es ese bloqueo, que no es bloqueo del otro, es no hacerse cargo de nada, bloqueo del coraje que implica atreverse a saber. Ésa es la cancelación que debería temerse, la que se dirige hacia uno mismo, la que se dirige, justamente, a no hacerse cargo de que somos sujetos deseantes y sustancia gozante. Un psicoanálisis es, desde este punto de vista, el reverso de la cancelación.

El extremo de la cobardía es ese bloqueo, que no es bloqueo del otro, es no hacerse cargo de nada, bloqueo del coraje que implica atreverse a saber. Ésa es la cancelación que debería temerse, la que se dirige hacia uno mismo, la que se dirige, justamente, a no hacerse cargo de que somos sujetos deseantes y sustancia gozante. Un psicoanálisis es, desde este punto de vista, el reverso de la cancelación. Es un capítulo demasiado optimista que evita encontrarse con lo que en realidad ocurriría. Y ello sería el descubrimiento de que tales ensayos no pueden funcionar, el descubrimiento de que no se puede simular el acto y de que una copia de uno no es uno ya que, en realidad, ni siquiera uno es uno mismo. El acto no puede ensayarse. Es o no es. El coraje de la experiencia es atreverse a sostener esto, precisamente, en acto. Y es ese coraje de la experiencia lo que posibilita aprender a leer y a pensar, pero ese coraje no sale de la nada, hay que atreverse a ello en un acto singular y difícil del cual, espontáneamente, no queremos saber nada.

Es un capítulo demasiado optimista que evita encontrarse con lo que en realidad ocurriría. Y ello sería el descubrimiento de que tales ensayos no pueden funcionar, el descubrimiento de que no se puede simular el acto y de que una copia de uno no es uno ya que, en realidad, ni siquiera uno es uno mismo. El acto no puede ensayarse. Es o no es. El coraje de la experiencia es atreverse a sostener esto, precisamente, en acto. Y es ese coraje de la experiencia lo que posibilita aprender a leer y a pensar, pero ese coraje no sale de la nada, hay que atreverse a ello en un acto singular y difícil del cual, espontáneamente, no queremos saber nada. Otro capítulo de la serie, titulado USS Callister, muestra algo que podríamos llamar una especie de rebelión de las copias. Y está bien que en ese capítulo se rebelen las cookies, ya que allí se vuelven todavía más problemáticas que en los capítulos anteriores. Eso ocurre porque los escritores sucumben al más llano de los prejuicios biologicistas y materialistas. Si es un error considerar al sujeto como una serie de códigos que se pueden escribir en un microprocesador, muchísimo más equivocado es pensarlo como el fruto del código genético. Siempre debemos evitar los prejuicios llanos que nos acechan: para que hubiera psicoanálisis en serio lo que no tiene que haber es llaneza. En ese capítulo, el protagonista genera las copias a través de una especie de impresora de cookies cuya materia prima es el ADN. Cualquier biólogo sabe que no se van a copiar los recuerdos de alguien a través del ADN, mucho menos al sujeto, aunque el biólogo no sabe muy bien qué es. Pero tampoco se va a copiar al sujeto trascribiendo en códigos ese concepto anglosajón y vago que es la mente. La mente no existe, y se la llama en causa siempre para desconocer al sujeto que es, como saben los que manejan la jerga que acá intentamos evitar, eso que queda entre significantes. El sujeto no es sustancia, es ese vacío que se desprende del funcionamiento mismo de la maquinaria significante. Como lo dice Lacan, aunque parece ser, el sujeto es en realidad poema que se escribe. Lo que sí es sustancia es el goce. Y somos parlêtre, que es, como dijimos, el sujeto más el goce. Volvamos a la cookie de White christmas, un poco menos problemática que las de USS Callister, pero problemática al fin. Suspendamos la incredulidad y aceptemos la posibilidad de su existencia. Pero, si nos atrevemos a considerar la existencia del goce y a entrever el goce en nosotros mismos, ¿le daríamos el control completo de nuestra cotidianeidad, como ocurre en la serie, a una copia de nosotros mismos, a una copia esclavizada de nosotros mismos? Lo mínimo que haría cualquiera de nosotros sería cerrarle el agua caliente a nuestro original mientras se está duchando. Lo mínimo.

Otro capítulo de la serie, titulado USS Callister, muestra algo que podríamos llamar una especie de rebelión de las copias. Y está bien que en ese capítulo se rebelen las cookies, ya que allí se vuelven todavía más problemáticas que en los capítulos anteriores. Eso ocurre porque los escritores sucumben al más llano de los prejuicios biologicistas y materialistas. Si es un error considerar al sujeto como una serie de códigos que se pueden escribir en un microprocesador, muchísimo más equivocado es pensarlo como el fruto del código genético. Siempre debemos evitar los prejuicios llanos que nos acechan: para que hubiera psicoanálisis en serio lo que no tiene que haber es llaneza. En ese capítulo, el protagonista genera las copias a través de una especie de impresora de cookies cuya materia prima es el ADN. Cualquier biólogo sabe que no se van a copiar los recuerdos de alguien a través del ADN, mucho menos al sujeto, aunque el biólogo no sabe muy bien qué es. Pero tampoco se va a copiar al sujeto trascribiendo en códigos ese concepto anglosajón y vago que es la mente. La mente no existe, y se la llama en causa siempre para desconocer al sujeto que es, como saben los que manejan la jerga que acá intentamos evitar, eso que queda entre significantes. El sujeto no es sustancia, es ese vacío que se desprende del funcionamiento mismo de la maquinaria significante. Como lo dice Lacan, aunque parece ser, el sujeto es en realidad poema que se escribe. Lo que sí es sustancia es el goce. Y somos parlêtre, que es, como dijimos, el sujeto más el goce. Volvamos a la cookie de White christmas, un poco menos problemática que las de USS Callister, pero problemática al fin. Suspendamos la incredulidad y aceptemos la posibilidad de su existencia. Pero, si nos atrevemos a considerar la existencia del goce y a entrever el goce en nosotros mismos, ¿le daríamos el control completo de nuestra cotidianeidad, como ocurre en la serie, a una copia de nosotros mismos, a una copia esclavizada de nosotros mismos? Lo mínimo que haría cualquiera de nosotros sería cerrarle el agua caliente a nuestro original mientras se está duchando. Lo mínimo.