Mercedes Ávila

Sebastián A. Digirónimo

El psicoanálisis es una práctica que necesita dos elementos indispensables para funcionar: un encuentro entre alguien dispuesto a hablar, atreviéndose a evitar la censura sobre la palabra dicha, y otro, en el lugar del psicoanalista, dispuesto a escuchar, absteniéndose activamente de su propia subjetividad inconsciente y de su goce.

Estos dos lugares son absolutamente necesarios e imposibles de sustituir. Parecen sencillos, pero no lo son. Boca y oído son necesarios, pero no garantizan que hubiera psicoanálisis. El psicoanálisis surge de la posición atrevida del analizante y del psicoanalista. Atrevida y firme.

Ahora bien, estos dos elementos básicos han encontrado la forma, por medio de la tecnología, de alcanzar distancias que parecían imposibles. Teléfonos, computadoras, cámaras de video, llamadas y videollamadas son herramientas que expanden la capacidad de alcance de ojos, bocas y oídos. Y con seguridad el futuro deparará cosas aún más novedosas ya que lo que hoy llamamos virtualidad no pasa de ser una llamada telefónica con video y no hay nada verdaderamente virtual en ella.

Ante la introducción de llamadas y videollamadas en un psicoanálisis es imprescindible preguntar si la práctica se modifica o no por la presencia de estas extensiones. Pero para preguntar bien lo primero que hay que hacer es evitar los prejuicios que se arrastran desde antes necesariamente.

Hay practicantes que han usado y llevado a cabo análisis por medio de llamadas telefónicas desde hace muchos años, han hablado de su experiencia, y han mencionado que la práctica no queda ni reducida ni cercenada. Después importa entender teóricamente por qué ello sucede.

El teléfono se inventó alrededor del año 1870, antes que el psicoanálisis. Y a pesar de los testimonios, trabajos y presentaciones de algunos practicantes del psicoanálisis, otros practicantes sólo descubrieron que se ha usado para llevar a cabo análisis unos cien años más tarde.

Con la introducción de las videollamadas, que, repitamos, solamente agrega una cámara de video estable a una llamada telefónica también estable, se repite el mismo problema.

A partir de la pandemia declarada en el año 2020 por causa del Covid-19, lo que cambió es que se volvió necesario el uso de la videollamada como recurso de comunicación, laboral y personal, para casi toda la población mundial, es decir, que a aquellos que no se habían adaptado aún a la videollamada, se les volvió forzoso el aprendizaje y el uso de ésta. Pese a ello varios patalearon y no quisieron saber nada con probarla. La buena pregunta es en qué se fundaba esa negación. Por supuesto que ellos esgrimieron algunos motivos teóricos, pero, como siempre, lo que conviene es interrogar en qué se sostienen esos motivos teóricos. Se descubrirá entonces que muchos de ellos están allí ad hoc para salvaguardar los prejuicios más inveterados.

Podemos dividir a los practicantes en dos grandes grupos. A los más jóvenes, en términos de edad, esa adaptación no les implicó problema alguno, porque ya usaban esas tecnologías en otras esferas, es decir que ya las conocían. Los más viejos, de nuevo en términos de edad, se resistieron más. La vejez y la juventud, sin embargo, no deben nunca pensarse en términos de edad sino en términos de rigidez de los prejuicios. En este caso las dos cosas coinciden, pero puede haber viejos de veinte años y jóvenes de ochenta. Es más complicado de lo que parece a primera vista. Lo cierto es que algunos se resistieron más que otros a probar la obligada nueva forma.

Quizá el mejor ejemplo de esto que podemos tomar dentro del ámbito psicoanalítico es el de Jacques-Alain Miller en su primera participación en una actividad organizada y transmitida por Zoom en el año 2021[1]. Él manifestó allí, en acto, su alegría y su sorpresa al descubrir lo sencillo que era y que él mismo se había resistido hasta ese momento a ello por puros prejuicios.

Para considerar el uso de las nuevas herramientas, como para considerar cualquier cosa, es necesario despejarse de los prejuicios que arrastramos necesariamente. El punto es que los prejuicios que tenemos sobre cualquier cambio tecnológico se fundan en los prejuicios que tenemos sobre la práctica misma. Y no importan la cantidad de años durante los cuales se hubiera desarrollado esa práctica: habrá prejuicios intactos sí o sí. Y lo mejor que podemos hacer es estar advertidos de ello y tratar de no pensar con su lastre.

Establecer condiciones que vayan más allá, y, en realidad, se queden más acá, de la posición analizante y la del psicoanalista es nada más ni nada menos que apostar por un encuadre y una técnica que pretendidamente garantice algo que no tiene garantías y que sólo se puede sostener en el acto psicoanalítico. Y establecer condiciones de encuadre es, redondamente y le pese a quien fuera, negar el psicoanálisis.

El psicoanálisis, como la poesía verdadera, no acepta cobardes. Esto es imprescindible saberlo y aceptarlo. Freud escuchó pacientes en lo alto de una montaña, de vacaciones, y no pidió que le mandaran desde Viena un diván o lo que fuera para garantizar la técnica que no hay.

Desde aquí, el uso de las nuevas tecnologías (nuevas por un rato) cuestiona siempre los prejuicios que necesariamente están allí. Y hay, por lo menos, dos tópicos cargados de prejuicios que se esgrimen cuando se quiere ir en contra de la novedad más reciente.

1) La idea del cuerpo (y su confusión generalizada con el organismo) y, 2) qué es la presencia del psicoanalista.

El concepto de cuerpo en psicoanálisis altera totalmente toda concepción que se pudiera tener del organismo. El cuerpo está trastornado por el significante. Sin embargo, decirlo teóricamente no erradica el prejuicio primero del sentido común que nos hace decir cuerpo y pensar en el mero organismo. La buena pregunta aquí sería, sin creer saber demasiado rápido, ¿qué es el cuerpo si no se niega lo que un psicoanálisis verdadero enseña?

Y luego la presencia. Es claro que cuando hablamos de presencia del psicoanalista no podemos referirnos a la imagen. La videollamada puede engañarnos si nos volvemos demasiado modernos, impidiéndonos tomar distancia de la actualidad y volvernos así contemporáneos, y nos podría engañar como buenos homo videns actuales. Pero creer evitar ese prejuicio es muy probable que nos relaje demasiado y no nos permita ver que, en realidad, lo estamos sosteniendo por la negativa. Si le damos demasiado crédito al video de la videollamada, es probable que estemos atrapados en el prejuicio que creímos sortear. El psicoanalista no es la imagen, pero tampoco es la presencia en el supuesto cuerpo a cuerpo del consultorio. Hay que revisar ese cuerpo a cuerpo. Hay una dimensión que sí se pierde, la única, la dimensión de los olores, pero si ni el analizante ni el psicoanalista son demasiado perros, esa dimensión no cuenta casi para nada, como nada cuenta por sí mismo sin la verdadera presencia del psicoanalista que está dada por otra cosa. Los prejuicios mal trabajados que se manifiestan cuando los practicantes hablan de estos temas demuestran la fuerza que tiene un prejuicio fundamental que siempre juega en contra del acto psicoanalítico: el de la materialidad física. Y cuando se pone en acto el prejuicio de la materialidad física, téngase por seguro que no se está situando en el buen lugar la materialidad significante.

De pasada notemos algo más: ¿en serio es tan difícil pensar que en un futuro no tal lejano se podrán escanear los olores de un ambiente y reproducirlos en otro ambiente a miles de kilómetros de allí? Lo que llamamos virtualidad es una virtualidad cavernícola, hay mucho más por delante y conviene, por eso, que por delante también hubiera psicoanalista en serio.

De nuevo, donde las cosas se reducen a una materialidad física, estamos impedidos para pensar esa otra materialidad que es la que nos importa: la materialidad del acto psicoanalítico. La presencia se sostiene en la firmeza (de ella debemos hacer un concepto) de alguien que se atreve a abandonar en acto su propio goce y lo que lo sujeta y agujerea, para hacer aparecer un vacío que le permitiera, al analizante, atreverse a la misma locura. ¿Estamos tan seguros de que la virtualidad no virtual de la videollamada impediría ello si ello está bien situado?

Y es claro que, si situamos bien esa materialidad que no es física, descubriríamos también que el psicoanalista no podrá ser jamás remplazado por ningún tipo de programa o inteligencia artificial, porque es necesario algo que jamás tendrán los programas que fueran o la inteligencia artificial que fuera, y que, si lo tuvieran un día, dejarían de ser programas e inteligencia artificial y se convertirían en seres deseantes y sustancia gozante y, entonces, ya no les estaría impedida por necesidad la relación analizante del propio psicoanalista con su inconsciente como experiencia previa necesaria para lograr ese acto.

A una practicante, un día, otra practicante le dijo lo siguiente: “vos no hacés clínica porque atendés por videollamada”. ¿En serio pensamos tan mal? Igual la primera podría haberle respondido lo siguiente: “bueno, concedido, hago videollamadaclínica”. Lo que importaría es pensar un poquito mejor las diferencias entre una cosa y otra y, si las hay y si no, y si las hay dónde, y, para eso, eliminar una infinidad de prejuicios que necesariamente se tienen al pensar cosas tan difíciles como el psicoanálisis.

El punto clave, de entrada, es pensar la presencia de una manera un poquito más sofisticada que como lo hacemos desde el sentido común. La mayoría piensa hoy la presencia con tanta sofisticación como quien, mirando hacia el cielo, dijera que, como ve moverse el sol en el transcurso del tiempo y no siente moverse la tierra, el sol gira alrededor de la tierra y la tierra está quieta. No se preguntan qué es la presencia para un psicoanálisis, lo dan por hecho sin más y sin haberlo pensado antes. ¿Será que como Freud y Lacan jamás hicieron una videollamada no saben por dónde empezar a pensar sin subirse a los hombros de otros? Un poco sí, pero no solamente eso.

Todos empiezan a pensar siempre los tratamientos por videollamada refiriéndose a la cuestión de compartir físicamente el mismo espacio con el otro: la diferencia entre dos personas en la misma habitación y entre dos personas conectadas por los medios tecnológicos actuales. Pero no empiezan a pensar con premisas de complejidad creciente buscando llegar a conclusiones, empiezan con una conclusión que es la siguiente: hay una diferencia enorme, se pierde todo. Pero no es tan sencillo, como no es el sol el que gira alrededor de la tierra. Podemos conceder que sí, efectivamente hay algo distinto en cuanto el otro está ahí, en la cercanía, pero entonces tenemos que precisar qué es eso distinto, porque no se puede seguir confundiendo eso con “el encuentro entre los cuerpos”, confundiendo, además, los cuerpos con los organismos. En una conferencia por Zoom Juan Carlos Indart intentó darle forma a esa diferencia subrayando lo que tiene que ver con ese punto inevitable de todo encuentro físico con el otro, en la cercanía en la cual no se sabe si el otro es amigo o enemigo, si el otro me va a golpear o no, lo inesperado de esa posibilidad. De todas formas, se puede golpear muy certeramente con la palabra, si se sabe hacerlo, y esa dimensión de no saber si el otro es amigo o enemigo puede conservarse a la distancia, no es tan fácil encontrar las diferencias si pensamos un poco más allá de los prejuicios fáciles. La materialidad, digámoslo de nuevo, es otra, y hay que saber situarla.

Anotemos, de pasada, otro ejemplo de cómo los prejuicios nos nublan la mirada sin que lo sepamos. Un rato antes, en la misma conferencia, mencionó el hecho de aplicar una inyección a un paciente y de cómo tienen que estar allí, necesariamente, los dos cuerpos. ¿En serio es tan difícil pensar, en un futuro no muy lejano, el “médico a distancia”? Una máquina que no solamente fuera capaz de aplicar una inyección con total precisión y seguramente en forma indolora, sino incluso preparar el inyectable con las indicaciones exactas dadas por un médico que podría estar a miles de kilómetros del paciente. Si los prejuicios nos ganan, no solamente pensamos mal, también pensamos poco. Ese es el punto donde el artista siempre anticipa al practicante, como decía Lacan, porque el artista, para ser artista en serio, tiene que luchar contra sus prejuicios. ¿Y si el practicante se atreviera a ser artista? Al fin y al cabo, el psicoanálisis verdadero es un arte. (Pero, ¿qué será un arte?).

Pasemos por otro ejemplo de cómo tenemos que atrevernos a pensar mejor y más amplio y para eso luchar contra los prejuicios que necesariamente llevamos encima: el avance de la tecnología en la guerra ha logrado que los combates que antes se realizaban cuerpo a cuerpo ahora se hagan desde una habitación con un operador controlando un dron, cuya única acción podría llegar a ser presionar un botón de lanzamiento. Para el muerto el costo es casi el mismo que antes, la diferencia, grande, es que no ve venir al enemigo verdugo. ¿El costo de la destrucción y la muerte del otro, sobre el operador, es el mismo que para aquel que lucha con la carne expuesta frente al enemigo? Seguramente habrá diferencias, pero una cosa es segura: no será jamás gratis, ni para un neurótico, ni para un psicótico, ni para un perverso. Quedarnos con la diferencia y dormirnos tranquilos en los laureles de nuestro gran descubrimiento no hace más que restringirnos el pensamiento. Es claro que el homo videns actual piensa mal y piensa poco, y es claro que todos somos hoy homo videns que vivimos en un mundo globalizado que cultiva la superficialidad, honra la codicia material y desprecia la dificultad del pensamiento, pero podríamos hacer un esfuerzo.

La tecnología es aprovechable de la buena manera, siempre. Hoy, en el ámbito de la práctica psicoanalítica, está haciendo visibles algunas cosas que, por demasiado naturalizadas y obvias, no se ven. Pero si pensamos mal, poco y estrecho, lo único que hacemos es regocijarnos satisfechos en el chiquero de nuestros propios prejuicios que, repitámoslo al infinito, están allí necesariamente, y mucho más presentes y fuertes en el seudo intelectual esclarecido que se cree ayuno de ellos.

[1] 2 de mayo de 2021, presentación del libro de Jacques-Alain Miller, «Polémica política». La presentación sería trasmitida a través de la plataforma virtual Zoom. JAM, antes de ello: “Es la primera vez qué hablaré en videoconferencia”. Era una actividad organizada por la ELP.

Una expresión se deslizó entonces entre labios, primero como queja estéril dirigida a uno de esos artículos: “¡esto no es un análisis!”, pero luego, repentinamente, escuché en la frase una adaptación del famoso “Esto no es una pipa” (La traición de las imágenes) de René Magritte, y me causó gracia. Había leído hace un tiempo el ensayo sobre Magritte de Michel Foucault que aborda las múltiples, si no infinitas, paradojas de dicha pintura (junto con Los dos misterios, variación de la primera), y algo en la expresión disparó diversas asociaciones. “Esto no es un análisis”. Es el título que necesito.

Una expresión se deslizó entonces entre labios, primero como queja estéril dirigida a uno de esos artículos: “¡esto no es un análisis!”, pero luego, repentinamente, escuché en la frase una adaptación del famoso “Esto no es una pipa” (La traición de las imágenes) de René Magritte, y me causó gracia. Había leído hace un tiempo el ensayo sobre Magritte de Michel Foucault que aborda las múltiples, si no infinitas, paradojas de dicha pintura (junto con Los dos misterios, variación de la primera), y algo en la expresión disparó diversas asociaciones. “Esto no es un análisis”. Es el título que necesito.

estaba destinada a garantizar su tranquilidad, ya sin Sara, en medio de la calle, sola, con su andar desencajado, sus piernas a punto de quebrarse, y ese detalle de la sangre, sí, la sangre otra vez, en todo su rostro…

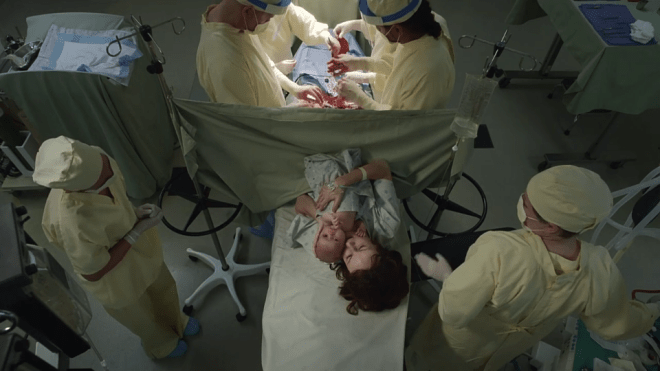

estaba destinada a garantizar su tranquilidad, ya sin Sara, en medio de la calle, sola, con su andar desencajado, sus piernas a punto de quebrarse, y ese detalle de la sangre, sí, la sangre otra vez, en todo su rostro… salsa, por mucho que esta última pueda simularla. ¿Cómo leer este significante que insiste a lo largo de todo el episodio de Arkangel? Se nos da a ver apenas, sugerente, en la primera escena del quirófano; baña todo el rostro de Marie al final; pero, sobre todo, aparece como el símbolo de aquello que la hija estaría imposibilitada de percibir. Promediando el episodio, está esa escena bisagra en la que Sara, tras frustrados intentos de tomar conocimiento acerca de eso que le estaba vedado (lo recuerdo: pregunta a un compañero de la escuela, luego intenta dibujarlo, y, en ambas, la censura del dispositivo impide que acceda a eso que se nombra “sangre”), finalmente se pincha un dedo con la punta afilada de un lápiz, y, sin poder evitar el pixelado de la imagen, comienza a clavarse el lápiz furiosa una y otra vez hasta que su madre la detiene. La sangre podría leerse como la metáfora de aquello que sería irrepresentable.

salsa, por mucho que esta última pueda simularla. ¿Cómo leer este significante que insiste a lo largo de todo el episodio de Arkangel? Se nos da a ver apenas, sugerente, en la primera escena del quirófano; baña todo el rostro de Marie al final; pero, sobre todo, aparece como el símbolo de aquello que la hija estaría imposibilitada de percibir. Promediando el episodio, está esa escena bisagra en la que Sara, tras frustrados intentos de tomar conocimiento acerca de eso que le estaba vedado (lo recuerdo: pregunta a un compañero de la escuela, luego intenta dibujarlo, y, en ambas, la censura del dispositivo impide que acceda a eso que se nombra “sangre”), finalmente se pincha un dedo con la punta afilada de un lápiz, y, sin poder evitar el pixelado de la imagen, comienza a clavarse el lápiz furiosa una y otra vez hasta que su madre la detiene. La sangre podría leerse como la metáfora de aquello que sería irrepresentable. Si bien se presta atención al ensayo que escribe Michel Foucault sobre Magritte, en su segundo capítulo sitúa con notable precisión la operación que sostiene la obra de la pipa (en cualquiera de sus versiones). La cita es muy bella: “La diablura radica en una operación que la simplicidad del resultado ha hecho invisible, pero que sólo ella puede explicar el indefinido malestar que este provoca. Esa operación es un caligrama secretamente constituido por Magritte, y luego deshecho con cuidado. Cada elemento de la figura, su posición recíproca y su relación se derivan de esa operación anulada una vez realizada. Detrás de ese dibujo y esas palabras, y antes de que una mano haya escrito lo que sea, antes de que hayan sido formados el dibujo del cuadro y en él el dibujo de la pipa, antes de que allá arriba haya surgido esa gruesa pipa flotante, es necesario suponer, creo, que había sido formado un caligrama, y luego descompuesto. Ahí están la constatación de su fracaso y sus restos irónicos”.

Si bien se presta atención al ensayo que escribe Michel Foucault sobre Magritte, en su segundo capítulo sitúa con notable precisión la operación que sostiene la obra de la pipa (en cualquiera de sus versiones). La cita es muy bella: “La diablura radica en una operación que la simplicidad del resultado ha hecho invisible, pero que sólo ella puede explicar el indefinido malestar que este provoca. Esa operación es un caligrama secretamente constituido por Magritte, y luego deshecho con cuidado. Cada elemento de la figura, su posición recíproca y su relación se derivan de esa operación anulada una vez realizada. Detrás de ese dibujo y esas palabras, y antes de que una mano haya escrito lo que sea, antes de que hayan sido formados el dibujo del cuadro y en él el dibujo de la pipa, antes de que allá arriba haya surgido esa gruesa pipa flotante, es necesario suponer, creo, que había sido formado un caligrama, y luego descompuesto. Ahí están la constatación de su fracaso y sus restos irónicos”. un decir que, atravesado por la castración, distingue entre algo que se pudo haber perdido (su brazo que se quiebra de chica, en el reproche que ella le formula al padre) y esa “hija perdida” que, en la pretensión de no querer asumir ningún costo, está siempre al borde de perderlo todo. Y en este punto podríamos retomar la referencia a la sangre e intervenirla para usarla como metáfora de aquello que discurre entre generaciones, la herencia simbólica que, ya que hablamos de cotizaciones, estaría sufriendo una estrepitosa devaluación. ¿Qué es acaso ese empuje indiscriminado, y que suma cada vez más adeptos, a la “identidad autopercibida”, cuando reniega de los nombres que le vienen del Otro, sino la manifestación más acabada de la entronización del Yo?

un decir que, atravesado por la castración, distingue entre algo que se pudo haber perdido (su brazo que se quiebra de chica, en el reproche que ella le formula al padre) y esa “hija perdida” que, en la pretensión de no querer asumir ningún costo, está siempre al borde de perderlo todo. Y en este punto podríamos retomar la referencia a la sangre e intervenirla para usarla como metáfora de aquello que discurre entre generaciones, la herencia simbólica que, ya que hablamos de cotizaciones, estaría sufriendo una estrepitosa devaluación. ¿Qué es acaso ese empuje indiscriminado, y que suma cada vez más adeptos, a la “identidad autopercibida”, cuando reniega de los nombres que le vienen del Otro, sino la manifestación más acabada de la entronización del Yo?

Una idea bastante extraña que tuve al menos apenas surgió, la primera vez que volví a ver Arkangel, fue que al finalizar el episodio, en el momento exacto en que se muestra a Marie totalmente desvalida con su rostro ensangrentado, pensé que esa mujer era ese bebé del comienzo del episodio, que ella era en ese preciso instante ese bebé que tanto temía que se perdiera. Si le damos algún crédito a esta ocurrencia, se ve la estructura circular que se despliega, donde el final conectaría con el principio, y donde nunca se sabría bien en qué lugar empieza y termina algo. Ese círculo es trágico si no viene alguna instancia a anteponer un no al goce, un límite, que en calidad de interpretación pueda equivocar, desviar un poquito, el orden de hierro de ese postulado; esa salida, de acontecer, será una salida poética y, al mismo tiempo, un nuevo comienzo. Por alguna razón relaciono esto que estoy escribiendo con el poema “Booz endormi”, de Victor Hugo… tanto insistió Lacan con ello, ¿sólo habremos retenido el gesto de quedarnos dormidos?

Una idea bastante extraña que tuve al menos apenas surgió, la primera vez que volví a ver Arkangel, fue que al finalizar el episodio, en el momento exacto en que se muestra a Marie totalmente desvalida con su rostro ensangrentado, pensé que esa mujer era ese bebé del comienzo del episodio, que ella era en ese preciso instante ese bebé que tanto temía que se perdiera. Si le damos algún crédito a esta ocurrencia, se ve la estructura circular que se despliega, donde el final conectaría con el principio, y donde nunca se sabría bien en qué lugar empieza y termina algo. Ese círculo es trágico si no viene alguna instancia a anteponer un no al goce, un límite, que en calidad de interpretación pueda equivocar, desviar un poquito, el orden de hierro de ese postulado; esa salida, de acontecer, será una salida poética y, al mismo tiempo, un nuevo comienzo. Por alguna razón relaciono esto que estoy escribiendo con el poema “Booz endormi”, de Victor Hugo… tanto insistió Lacan con ello, ¿sólo habremos retenido el gesto de quedarnos dormidos? Dicho esto, lo que sí se puede ver con claridad en la serie es el uso que hace siempre el ser hablante, el parlêtre, que es el sujeto más el goce, de las nuevas herramientas tecnológicas que se van inventando a lo largo de la historia, desde la rueda hasta los hologramas y cualquiera otra tecnología no existente todavía: y ese uso es siempre un uso de goce. Y, si bien se mira, es lo mismo que ocurrió siempre con la herramienta fundamental y primaria, que es el lenguaje. Siempre nos hemos engañado con el uso externo, con el uso que viene por añadidura, porque siempre se nos suele escapar el uso primario, básico y elemental, que es el uso de goce. El prejuicio utilitarista dominó siempre el pensamiento teórico y filosófico. Pero hay que entender que hay siempre, antes, un uso de goce. Así, el lenguaje sirve para comunicar sólo por añadidura, su uso primario es un uso de goce. Sin el concepto lacaniano de goce, se nos suelen escapar los resortes últimos del entero campo de lo humano, siempre. Y esto empezando por el lenguaje mismo. La distinción lacaniana entre el lenguaje y lalangue es lo que hay que saber sostener, y para ello hay que sacarlo del uso en jerga que sirve sólo para el sentimiento de pertenencia de los que se creen iniciados. Ahora, el problema es que no basta decir que se está considerando el concepto de goce para hacerlo en serio.

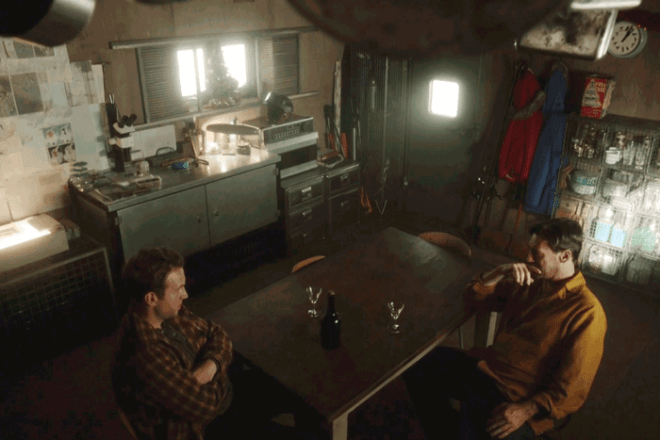

Dicho esto, lo que sí se puede ver con claridad en la serie es el uso que hace siempre el ser hablante, el parlêtre, que es el sujeto más el goce, de las nuevas herramientas tecnológicas que se van inventando a lo largo de la historia, desde la rueda hasta los hologramas y cualquiera otra tecnología no existente todavía: y ese uso es siempre un uso de goce. Y, si bien se mira, es lo mismo que ocurrió siempre con la herramienta fundamental y primaria, que es el lenguaje. Siempre nos hemos engañado con el uso externo, con el uso que viene por añadidura, porque siempre se nos suele escapar el uso primario, básico y elemental, que es el uso de goce. El prejuicio utilitarista dominó siempre el pensamiento teórico y filosófico. Pero hay que entender que hay siempre, antes, un uso de goce. Así, el lenguaje sirve para comunicar sólo por añadidura, su uso primario es un uso de goce. Sin el concepto lacaniano de goce, se nos suelen escapar los resortes últimos del entero campo de lo humano, siempre. Y esto empezando por el lenguaje mismo. La distinción lacaniana entre el lenguaje y lalangue es lo que hay que saber sostener, y para ello hay que sacarlo del uso en jerga que sirve sólo para el sentimiento de pertenencia de los que se creen iniciados. Ahora, el problema es que no basta decir que se está considerando el concepto de goce para hacerlo en serio. El protagonista no puede parar de regocijarse con la figura del engañado, primero, y con la idea del amor perdido, después. Allí podríamos señalar algo que le daría más fuerza a ello y los escritores de la serie perdieron la oportunidad. Nos muestran, primero, cómo se regocija con el querer ver la infidelidad, con la satisfacción anudada a la posición del no elegido por la mujer. Es bien claro el carácter paradójico de esa satisfacción que es sentida como malestar. Ello se observa en el rostro del protagonista cuando obliga a la mujer a mostrarle el acto sexual con el otro y se obliga a sí mismo a verlo. Ocurre en el minuto 42 con 48 segundos y el goce se ve en el rostro bien actuado por el protagonista. Luego, al final, cuando queda claro que ella se fue, nos muestran que se regocija de la peor manera con escenas en las cuales puede inferir, con cierto margen de certeza, que ella lo amaba y eso se veía con claridad incluso en cómo ella lo miraba. Eso es cristalino en la serie, pero podría haber tenido más fuerza todavía si se nos mostraba que esa diferencia de lectura que el protagonista hace podía hacerla exactamente con las mismas escenas. Ellos pierden la oportunidad y nos muestran escenas distintas para cada lectura. De todas formas, la cosa funciona, y vemos con claridad cuál es una de las definiciones posibles del goce y entendible para cualquiera: es, simplemente, regocijarse en el peor lugar para nosotros mismos. El capítulo nos muestra dos de los ingredientes fundamentales de los fantasmas que se anudan al goce y que se encuentran siempre en la clínica: primero, el desfasaje que tanto molesta al neurótico entre él y el deseo del Otro (primer tiempo en la serie) y esto se ve en el empuje a la verificación del “no me elegís” tanto con la mujer como con la entrevista de trabajo, esa respuesta del no elegido vela la pregunta del “¿qué me querés?” (y que hace al doble movimiento necesario en un psicoanálisis que implica, primero, eliminar la respuesta para abrir la pregunta y, segundo, pasar de esa pregunta al “pero, ¿qué quiero yo mismo?”; y, segundo, el problema del objeto perdido (segundo tiempo en la serie) que toma la forma allí del “me amaba y la perdí” que es “había algo que me completaba y ya no está”. La idea de pérdida es enteramente neurótica e implica el buscar incesantemente el objeto perdido que, en realidad, jamás fue. La neurosis es hacer pérdida (que se considera reversible) del agujero que hay (y que es irreversible). Ello implica no hacerse cargo de lo imposible lógico y enmarañarse en la impotencia. Si tomamos estas cuestiones y dividimos el capítulo en dos tiempos, lo que ocurre es que vemos que se trata de un capítulo pesimista. El movimiento de un tiempo al otro nada tiene que ver con el movimiento que ofrecería un psicoanálisis y que nos permite resolver de la buena manera ese regocijo situado en el peor lugar. Del primero al segundo tiempo lo único que cambia es que ella se fue, él sigue regocijándose exactamente con lo mismo, aunque parecieran dos regocijos distintos. Son dos tiempos del mismo impasse neurótico y lejos está el movimiento que se observa en el capítulo de la serie de la resolución que permite un psicoanálisis. De hecho, el final, en el cual él se arranca el dispositivo, es enteramente cobarde y, además, fútil. Podemos saber cómo debería seguir la cosa después del final del capítulo. El protagonista descubriría, pocos minutos después de haberse arrancado el dispositivo, que no lo necesitaba en la menor medida para regocijarse con esas imágenes que estaban supuestamente contenidas en él. El verdadero dispositivo no puede arrancarse con tanta facilidad, implica los movimientos necesarios para un psicoanálisis, y esos movimientos comportan una complicación: para ellos es necesaria una posición ética contraria a la cobardía natural del ser hablante que no quiere ceder goce.

El protagonista no puede parar de regocijarse con la figura del engañado, primero, y con la idea del amor perdido, después. Allí podríamos señalar algo que le daría más fuerza a ello y los escritores de la serie perdieron la oportunidad. Nos muestran, primero, cómo se regocija con el querer ver la infidelidad, con la satisfacción anudada a la posición del no elegido por la mujer. Es bien claro el carácter paradójico de esa satisfacción que es sentida como malestar. Ello se observa en el rostro del protagonista cuando obliga a la mujer a mostrarle el acto sexual con el otro y se obliga a sí mismo a verlo. Ocurre en el minuto 42 con 48 segundos y el goce se ve en el rostro bien actuado por el protagonista. Luego, al final, cuando queda claro que ella se fue, nos muestran que se regocija de la peor manera con escenas en las cuales puede inferir, con cierto margen de certeza, que ella lo amaba y eso se veía con claridad incluso en cómo ella lo miraba. Eso es cristalino en la serie, pero podría haber tenido más fuerza todavía si se nos mostraba que esa diferencia de lectura que el protagonista hace podía hacerla exactamente con las mismas escenas. Ellos pierden la oportunidad y nos muestran escenas distintas para cada lectura. De todas formas, la cosa funciona, y vemos con claridad cuál es una de las definiciones posibles del goce y entendible para cualquiera: es, simplemente, regocijarse en el peor lugar para nosotros mismos. El capítulo nos muestra dos de los ingredientes fundamentales de los fantasmas que se anudan al goce y que se encuentran siempre en la clínica: primero, el desfasaje que tanto molesta al neurótico entre él y el deseo del Otro (primer tiempo en la serie) y esto se ve en el empuje a la verificación del “no me elegís” tanto con la mujer como con la entrevista de trabajo, esa respuesta del no elegido vela la pregunta del “¿qué me querés?” (y que hace al doble movimiento necesario en un psicoanálisis que implica, primero, eliminar la respuesta para abrir la pregunta y, segundo, pasar de esa pregunta al “pero, ¿qué quiero yo mismo?”; y, segundo, el problema del objeto perdido (segundo tiempo en la serie) que toma la forma allí del “me amaba y la perdí” que es “había algo que me completaba y ya no está”. La idea de pérdida es enteramente neurótica e implica el buscar incesantemente el objeto perdido que, en realidad, jamás fue. La neurosis es hacer pérdida (que se considera reversible) del agujero que hay (y que es irreversible). Ello implica no hacerse cargo de lo imposible lógico y enmarañarse en la impotencia. Si tomamos estas cuestiones y dividimos el capítulo en dos tiempos, lo que ocurre es que vemos que se trata de un capítulo pesimista. El movimiento de un tiempo al otro nada tiene que ver con el movimiento que ofrecería un psicoanálisis y que nos permite resolver de la buena manera ese regocijo situado en el peor lugar. Del primero al segundo tiempo lo único que cambia es que ella se fue, él sigue regocijándose exactamente con lo mismo, aunque parecieran dos regocijos distintos. Son dos tiempos del mismo impasse neurótico y lejos está el movimiento que se observa en el capítulo de la serie de la resolución que permite un psicoanálisis. De hecho, el final, en el cual él se arranca el dispositivo, es enteramente cobarde y, además, fútil. Podemos saber cómo debería seguir la cosa después del final del capítulo. El protagonista descubriría, pocos minutos después de haberse arrancado el dispositivo, que no lo necesitaba en la menor medida para regocijarse con esas imágenes que estaban supuestamente contenidas en él. El verdadero dispositivo no puede arrancarse con tanta facilidad, implica los movimientos necesarios para un psicoanálisis, y esos movimientos comportan una complicación: para ellos es necesaria una posición ética contraria a la cobardía natural del ser hablante que no quiere ceder goce.  Cuando Freud introdujo su noción de pulsión de muerte, hacía referencia a eso que, si se sabe leer, se ve en ese capítulo. Si existiera un Funes el memorioso, el hecho de recordarlo todo no sería su problema, sino el uso que haría de ese recordar en demasía. De hecho, hay que tomar en serio lo que señala Freud (lo señala también Thomas De Quincey e incluso un poco antes que Freud) y entender que, en realidad, todos somos, de alguna manera, Funes el memorioso. El problema del ser hablante es que no hay olvido, y es tratar de forzar ese olvido que no hay lo que se vuelve problemático. En el marco de la neurosis eso se llama represión. Que estamos enfermos de conciencia es, en realidad, que estamos enfermos de memoria, que no hay olvido, que en todo caso puede haber sólo recuerdos encubridores, pero olvido no. Y el problema fundamental es que hay goce, y para atreverse a moverlo de lugar es necesario eso que llamamos, en otro lado, el coraje de la experiencia, y atreverse a él es parte de una insondable decisión que nos concierne en lo más íntimo y a cada uno de nosotros en radical soledad.

Cuando Freud introdujo su noción de pulsión de muerte, hacía referencia a eso que, si se sabe leer, se ve en ese capítulo. Si existiera un Funes el memorioso, el hecho de recordarlo todo no sería su problema, sino el uso que haría de ese recordar en demasía. De hecho, hay que tomar en serio lo que señala Freud (lo señala también Thomas De Quincey e incluso un poco antes que Freud) y entender que, en realidad, todos somos, de alguna manera, Funes el memorioso. El problema del ser hablante es que no hay olvido, y es tratar de forzar ese olvido que no hay lo que se vuelve problemático. En el marco de la neurosis eso se llama represión. Que estamos enfermos de conciencia es, en realidad, que estamos enfermos de memoria, que no hay olvido, que en todo caso puede haber sólo recuerdos encubridores, pero olvido no. Y el problema fundamental es que hay goce, y para atreverse a moverlo de lugar es necesario eso que llamamos, en otro lado, el coraje de la experiencia, y atreverse a él es parte de una insondable decisión que nos concierne en lo más íntimo y a cada uno de nosotros en radical soledad.

La empatía, que tan de moda está hoy como concepto, nada tiene que ver con esto y, en realidad, no existe, porque es sólo la negación del núcleo real de no-relación. Lo que ocurre no es empatía, sino que es otra cosa: sin tener que esconder de sí mismo la satisfacción de la tortura, el otro puede mantener la consideración en el eje simbólico y no desplazarla convenientemente al imaginario. El problema es que la pendiente espontánea en el ser hablante es no hacerse cargo y horrorizarse con esas satisfacciones inconciliables para los ideales yoicos, como señalaba Freud. Pero no somos un yo, somos seres deseantes y sustancia gozante y un psicoanálisis es hacerse cargo de ello. Pero hacerse cargo con todas las letras, hasta las últimas consecuencias, no decir teórica e intelectualmente que nos estamos haciendo cargo. No se trata de conceptos sino de experiencia. Y, si se mira bien y sólo habiendo llevado las cosas hasta las últimas consecuencias, de esa experiencia sí se puede extraer algo análogo a un concepto pero que funciona distinto y es mucho más estable: un nombre de goce. Uno por uno.

La empatía, que tan de moda está hoy como concepto, nada tiene que ver con esto y, en realidad, no existe, porque es sólo la negación del núcleo real de no-relación. Lo que ocurre no es empatía, sino que es otra cosa: sin tener que esconder de sí mismo la satisfacción de la tortura, el otro puede mantener la consideración en el eje simbólico y no desplazarla convenientemente al imaginario. El problema es que la pendiente espontánea en el ser hablante es no hacerse cargo y horrorizarse con esas satisfacciones inconciliables para los ideales yoicos, como señalaba Freud. Pero no somos un yo, somos seres deseantes y sustancia gozante y un psicoanálisis es hacerse cargo de ello. Pero hacerse cargo con todas las letras, hasta las últimas consecuencias, no decir teórica e intelectualmente que nos estamos haciendo cargo. No se trata de conceptos sino de experiencia. Y, si se mira bien y sólo habiendo llevado las cosas hasta las últimas consecuencias, de esa experiencia sí se puede extraer algo análogo a un concepto pero que funciona distinto y es mucho más estable: un nombre de goce. Uno por uno. Dato de color, como dijimos, que se desprende de la lectura atenta. Y, lectura atenta es, en realidad, un pleonasmo, porque lectura que no fuera atenta no es lectura. Convendría que hubiera dos palabras que distinguieran la lectura verdadera de la otra que no es lectura y que hacemos de manera automática como cuando leemos una lista de supermercado, pero no hay tal cosa y ello complica la situación, de todas formas, podemos hacer siempre un esfuerzo de precisión, que es un esfuerzo lógico, que es un esfuerzo de poesía.

Dato de color, como dijimos, que se desprende de la lectura atenta. Y, lectura atenta es, en realidad, un pleonasmo, porque lectura que no fuera atenta no es lectura. Convendría que hubiera dos palabras que distinguieran la lectura verdadera de la otra que no es lectura y que hacemos de manera automática como cuando leemos una lista de supermercado, pero no hay tal cosa y ello complica la situación, de todas formas, podemos hacer siempre un esfuerzo de precisión, que es un esfuerzo lógico, que es un esfuerzo de poesía. El extremo de la cobardía es ese bloqueo, que no es bloqueo del otro, es no hacerse cargo de nada, bloqueo del coraje que implica atreverse a saber. Ésa es la cancelación que debería temerse, la que se dirige hacia uno mismo, la que se dirige, justamente, a no hacerse cargo de que somos sujetos deseantes y sustancia gozante. Un psicoanálisis es, desde este punto de vista, el reverso de la cancelación.

El extremo de la cobardía es ese bloqueo, que no es bloqueo del otro, es no hacerse cargo de nada, bloqueo del coraje que implica atreverse a saber. Ésa es la cancelación que debería temerse, la que se dirige hacia uno mismo, la que se dirige, justamente, a no hacerse cargo de que somos sujetos deseantes y sustancia gozante. Un psicoanálisis es, desde este punto de vista, el reverso de la cancelación. Es un capítulo demasiado optimista que evita encontrarse con lo que en realidad ocurriría. Y ello sería el descubrimiento de que tales ensayos no pueden funcionar, el descubrimiento de que no se puede simular el acto y de que una copia de uno no es uno ya que, en realidad, ni siquiera uno es uno mismo. El acto no puede ensayarse. Es o no es. El coraje de la experiencia es atreverse a sostener esto, precisamente, en acto. Y es ese coraje de la experiencia lo que posibilita aprender a leer y a pensar, pero ese coraje no sale de la nada, hay que atreverse a ello en un acto singular y difícil del cual, espontáneamente, no queremos saber nada.

Es un capítulo demasiado optimista que evita encontrarse con lo que en realidad ocurriría. Y ello sería el descubrimiento de que tales ensayos no pueden funcionar, el descubrimiento de que no se puede simular el acto y de que una copia de uno no es uno ya que, en realidad, ni siquiera uno es uno mismo. El acto no puede ensayarse. Es o no es. El coraje de la experiencia es atreverse a sostener esto, precisamente, en acto. Y es ese coraje de la experiencia lo que posibilita aprender a leer y a pensar, pero ese coraje no sale de la nada, hay que atreverse a ello en un acto singular y difícil del cual, espontáneamente, no queremos saber nada. Otro capítulo de la serie, titulado USS Callister, muestra algo que podríamos llamar una especie de rebelión de las copias. Y está bien que en ese capítulo se rebelen las cookies, ya que allí se vuelven todavía más problemáticas que en los capítulos anteriores. Eso ocurre porque los escritores sucumben al más llano de los prejuicios biologicistas y materialistas. Si es un error considerar al sujeto como una serie de códigos que se pueden escribir en un microprocesador, muchísimo más equivocado es pensarlo como el fruto del código genético. Siempre debemos evitar los prejuicios llanos que nos acechan: para que hubiera psicoanálisis en serio lo que no tiene que haber es llaneza. En ese capítulo, el protagonista genera las copias a través de una especie de impresora de cookies cuya materia prima es el ADN. Cualquier biólogo sabe que no se van a copiar los recuerdos de alguien a través del ADN, mucho menos al sujeto, aunque el biólogo no sabe muy bien qué es. Pero tampoco se va a copiar al sujeto trascribiendo en códigos ese concepto anglosajón y vago que es la mente. La mente no existe, y se la llama en causa siempre para desconocer al sujeto que es, como saben los que manejan la jerga que acá intentamos evitar, eso que queda entre significantes. El sujeto no es sustancia, es ese vacío que se desprende del funcionamiento mismo de la maquinaria significante. Como lo dice Lacan, aunque parece ser, el sujeto es en realidad poema que se escribe. Lo que sí es sustancia es el goce. Y somos parlêtre, que es, como dijimos, el sujeto más el goce. Volvamos a la cookie de White christmas, un poco menos problemática que las de USS Callister, pero problemática al fin. Suspendamos la incredulidad y aceptemos la posibilidad de su existencia. Pero, si nos atrevemos a considerar la existencia del goce y a entrever el goce en nosotros mismos, ¿le daríamos el control completo de nuestra cotidianeidad, como ocurre en la serie, a una copia de nosotros mismos, a una copia esclavizada de nosotros mismos? Lo mínimo que haría cualquiera de nosotros sería cerrarle el agua caliente a nuestro original mientras se está duchando. Lo mínimo.

Otro capítulo de la serie, titulado USS Callister, muestra algo que podríamos llamar una especie de rebelión de las copias. Y está bien que en ese capítulo se rebelen las cookies, ya que allí se vuelven todavía más problemáticas que en los capítulos anteriores. Eso ocurre porque los escritores sucumben al más llano de los prejuicios biologicistas y materialistas. Si es un error considerar al sujeto como una serie de códigos que se pueden escribir en un microprocesador, muchísimo más equivocado es pensarlo como el fruto del código genético. Siempre debemos evitar los prejuicios llanos que nos acechan: para que hubiera psicoanálisis en serio lo que no tiene que haber es llaneza. En ese capítulo, el protagonista genera las copias a través de una especie de impresora de cookies cuya materia prima es el ADN. Cualquier biólogo sabe que no se van a copiar los recuerdos de alguien a través del ADN, mucho menos al sujeto, aunque el biólogo no sabe muy bien qué es. Pero tampoco se va a copiar al sujeto trascribiendo en códigos ese concepto anglosajón y vago que es la mente. La mente no existe, y se la llama en causa siempre para desconocer al sujeto que es, como saben los que manejan la jerga que acá intentamos evitar, eso que queda entre significantes. El sujeto no es sustancia, es ese vacío que se desprende del funcionamiento mismo de la maquinaria significante. Como lo dice Lacan, aunque parece ser, el sujeto es en realidad poema que se escribe. Lo que sí es sustancia es el goce. Y somos parlêtre, que es, como dijimos, el sujeto más el goce. Volvamos a la cookie de White christmas, un poco menos problemática que las de USS Callister, pero problemática al fin. Suspendamos la incredulidad y aceptemos la posibilidad de su existencia. Pero, si nos atrevemos a considerar la existencia del goce y a entrever el goce en nosotros mismos, ¿le daríamos el control completo de nuestra cotidianeidad, como ocurre en la serie, a una copia de nosotros mismos, a una copia esclavizada de nosotros mismos? Lo mínimo que haría cualquiera de nosotros sería cerrarle el agua caliente a nuestro original mientras se está duchando. Lo mínimo.

Veamos que ocurre en el tiempo de los Whatsapps, de Facebook. El siglo XXI se caracteriza por una nueva relación con el tiempo. Estamos en el tiempo de un “todo, ya” que la canción de los Queen, “I want it all”, visionó en el ocaso del siglo XX.

Veamos que ocurre en el tiempo de los Whatsapps, de Facebook. El siglo XXI se caracteriza por una nueva relación con el tiempo. Estamos en el tiempo de un “todo, ya” que la canción de los Queen, “I want it all”, visionó en el ocaso del siglo XX.